内容详情

2017年05月04日

传播马克思主义

阅读数:1721

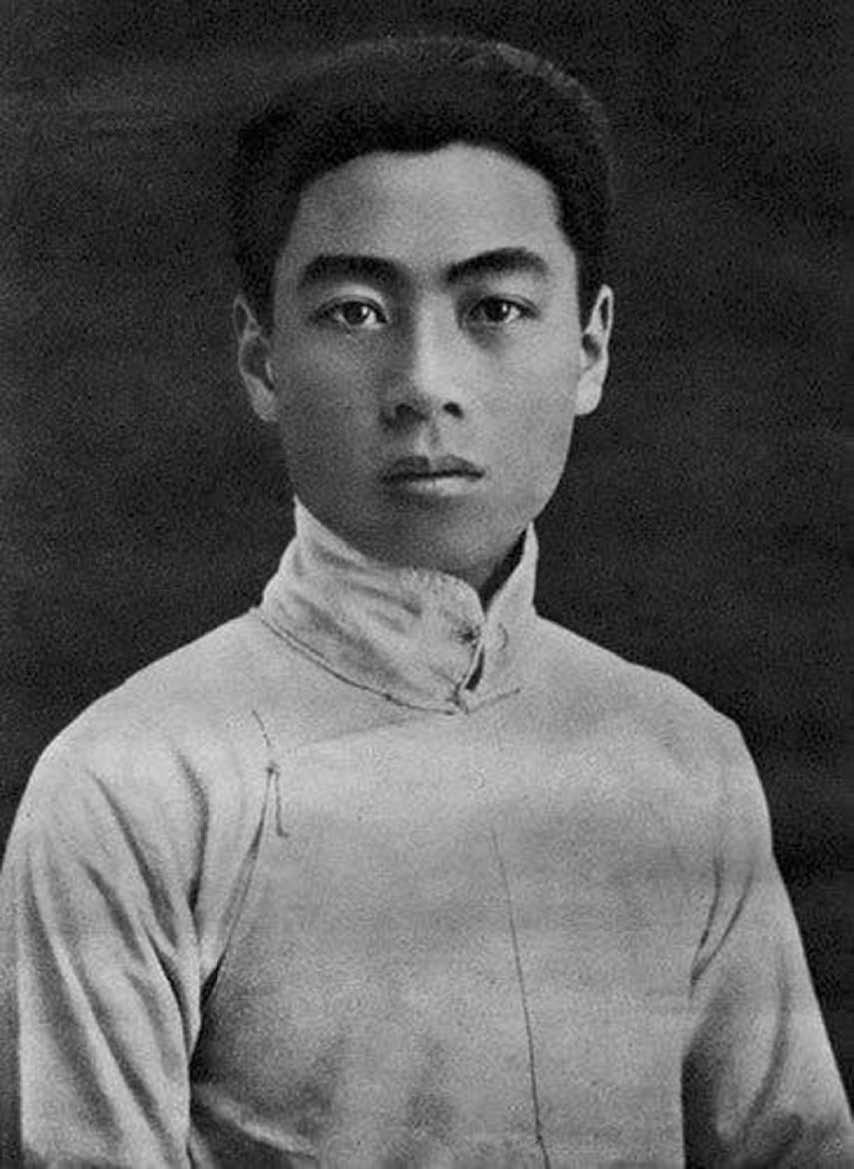

建党前后的周恩来

中国共产党的建立,彻底改变了中国的历史进程。用毛泽东的话说,“这是开天辟地的大事变”。当年造就这一“大事变”的一些历史人物,如“南陈北李”,又如参加中共一大的13位代表,早已广为人知。而对周恩来在建党过程中所发挥的重要作用,则暂付阙如、知之者不多。事实上,同陈独秀、李大钊、毛泽东等人一样,周恩来不仅是中国最早接触和传播马克思主义的知识分子之一,而且是党的早期组织的重要创始人之一,这是他对建党的重大贡献。

“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义”。而马克思主义在中国的广泛传播,是通过1919年爆发的五四爱国运动。马克思主义在中国广泛传播,并且日益同中国工人运动相结合的过程,也就是酝酿、准备到建立中国共产党的过程。作为心忧天下、追求真理的热血青年,周恩来始终站在这一历史潮流的前列。

周恩来出生在19世纪末叶,那是中华民族饱经内忧外患、灾难深重的时期。列强欺凌、民不聊生的社会万象,让他少小之时就立志救国,12岁便铿锵讲出“为了中华之崛起而读书”的豪言。他那时的作文、诗篇都怀着强烈的社会使命感,表达了对黑暗时政的忧愤之情,并将把祖国从危难中拯救出来视为己任。1917年,19岁的周恩来东渡日本,开始探索新的道路。他给同学的临别赠言是“愿相会于中华腾飞世界时”。“大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。”这首大家熟知的壮美诗篇更抒发了他青年时期的救国抱负。周恩来认为“人总要有个志向”,“有大志向的人,便想去救国,尽力社会”。他的理想和抱负不在于精通某些学科,而是改造社会,救国救民。这种大志向不仅决定了他的人生道路,也影响着他的学习态度和方法。他在日记中写道:求学何必终日守着书本呢?“事事都可以用求学的眼光看日本人的一举一动、一切的行事”,以便了解他们的国情。周恩来提出要“另辟‘新思想’,求‘新学问’,做‘新事情’”。他精辟分析了中国衰弱的原因,认为“全是因为不能图新、又不能保旧、又不能改良”的缘故。“望诸同志人人心中有着这个‘新’字,中国才有望呢”。为了“邃密群科”,他给自己定下每天读书13小时半的计划。留日一年多的生活,周恩来在思想上经历了一些艰难和曲折,一方面他对日本社会越来越失望,一方面又觉得先后设计的诸多救国方案没有一个能够解决中国的问题。他在京都的诗作,流露出心中的痛苦和彷徨,当然更有重新燃起的希望。当母校南开中学创办大学部的消息传来,他决定“返国图他兴”。就在这个时候,五四运动的风暴席卷神州大地,改变了周恩来的人生道路。

五四运动,是在俄国十月革命胜利的背景下爆发的,其导火索是西方列强在巴黎和会上损害中国主权。为了反对帝国主义的凌辱行径和北京政府的卖国政策,一批为追求民族独立和国家富强的先进分子,走上街头,进行斗争。他们开始“用无产阶级宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题”,纷纷发表演讲、撰写文章、创办刊物、成立社团,宣传马克思主义,积极探求救国救民的真理和路径。

在日本时,周恩来就了解到十月革命的情况,阅读了当地学者宣传马克思主义的重要著作,初步认识了唯物史观、资本论和社会民主主义等原理。对此,他深有感慨:“二十年华识真理,于今虽晚尚非迟。”与国内的绝大多数知识分子相比,周恩来更早更多地接触了马克思主义。这为他在五四运动中展示才华、发挥作用奠定了基础。

五四运动震动了全国,也震动了天津。周恩来还未入学便投入到了这场热烈的学生爱国运动中。大家熟知他品学兼优、才能出众,邀请其主编《天津学生联合会报》。周恩来表示,这次回来就是为了参加救国斗争,负此责任义不容辞。起草的《发刊旨趣》,高度评价五四运动的意义,宣扬“民主主义”精神和“革心”与“革新”的办报主旨。发表后,天津各大报纸纷纷转载,在社会上引起强烈反响。创刊号上周恩来以“革心!革新!”为题撰写的发刊词,鲜明地提出了改造社会、改造思想的号召,被同学誉为“这比我们站在几千人面前大喊一阵,可有用得多!”他在报上疾呼:“国民啊!国民啊!黑暗势力‘排山倒海’的来了。”“我们当知道,我们所恃的是群众运动。”响亮地喊出:“罢工!罢市!不纳税!罢课!”以《会报》为阵地,周恩来传播马克思主义,揭露时政黑暗,唤醒民众觉悟。他主编的报纸有四五千订户,读者包括学生、员工在内的社会各界。

在周恩来的倡导下,天津女界爱国同志会和学生联合会选出部分骨干分子,组成了比学联更加严密的团体———觉悟社,并不定期出版《觉悟》社刊,以“灌输世界新思潮”。觉悟社的诞生把天津学生运动推向了一个新阶段。周恩来规定觉悟社的任务是本着“觉悟”的精神,作引导社会的先锋。他号召青年学生到工人和其他劳动群众中去,进行广泛宣传,“让国人知道国事真相”,“用全国的实力”去反对军阀政府。觉悟社成立不久便引起社会关注。当时的北京《早报》称觉悟社为“天津的小明星”,认为“会员是天津学界中最优秀、纯洁、奋斗、觉悟的青年”。“他们抱了时时觉悟、刻刻觉悟的决心”,有着改造社会的愿望和奋发向上的精神。周恩来总结觉悟社一年来斗争的经验教训时说,今后的救国道路必须是革命青年在“改造的赤旗下联合起来”,到民间去,依靠劳工群众,“切切实实做点事”。这就是“宣传事业之联合;社会实况之调查;平民教育之普及;农工组织之运动;妇女组织之促进”。这种依靠工农劳苦大众对社会进行根本改造的主张,是中国无产阶级政党思想的萌芽。

爱国群众运动浪潮汹涌向前,觉悟社一直是反帝救亡的排头兵。1919年11月,天津一千多人游行演讲,声讨日本军国主义的暴行,数万人两次举行国民大会,焚烧日货,高呼救亡。1920年1月,周恩来带领各校五六千学生奔赴直隶省公署请愿,遭到反动当局逮捕,被羁押半年之久。他浩气凛然,无所畏惧,重新思考了许多问题,自己讲“思想是颤动于狱中”。他还说:一种革命意识的萌芽,“是从这个时候开始的”。在被检察厅羁押期间,周恩来等组织读书团、演讲会。他分五次演讲马克思主义学说。据他当时编写的《检厅日录》记载,所讲内容有历史上经济组织的变迁、马克思传记、唯物史观的总论和阶级竞争史、经济论中的余工余值说、《资本论》和资产集中说。在被监禁的条件下,能如此比较系统地宣传马克思主义,不仅说明了周恩来当时深厚的理论功力,更体现出他的崇高信仰和乐观精神。这对同他一起坐牢的同学来说,是革命的启蒙教育,是黑暗中的理想之光。

如果说,入狱前,周恩来是一个关心国家命运和社会改造、积极参加进步活动的学生;而出狱后,他就逐步走上职业革命家的道路。他主张把五四运动以来在全国各地产生的大小进步团体联合起来,采取共同行动,改造旧的中国,挽救中国的危亡。他带领觉悟社成员来到北京,约请其他社团代表集会,就“改造联合”的主张作了说明。李大钊出席了此次活动,激励大家坚信主义,用主义齐心志、搞联合。最后,由这些团体共同发表改造联合“宣言”和“约章”,宣布要联合各地主张革新的团体,分工合作,实行社会改造,并且喊出“到民间去”的口号。

“主义譬如一面旗子,旗子立起来,大家才有所指望,才知所趋赴。”经过五四运动,马克思主义唤醒了一批正在寻求救国出路的先进知识分子。他们不仅看清了历史发展的潮流,而且找到了认识世界、改造世界的精神武器,拥有了团结奋斗的共同思想基础。这就为中国共产党的创建准备了思想条件。周恩来作为当时著名的青年领袖,是最早也是比较系统地宣传马克思主义的代表人物,其重要作用可想而知。

周恩来在爱国斗争中逐渐认识到,反对帝国主义和军阀政府不能单靠学生请愿上书、罢课示威,更重要的是发动工农劳苦大众。民众觉醒了,斗争才能有出路。从日本米骚动尤其是中国的五四风暴中,他深知工农劳苦大众是革命的伟大力量,“要根本改造社会,就需要唤醒学生和民众的觉悟,不能等着腐败政府来杀戮,我们要把有这样志愿的人团结起来进行斗争。”坚信马克思主义思想的知识分子与工农群众相结合,是中国共产党的创建之路,也是中国革命的成功之路。周恩来就是这条道路坚定的开拓者之一。

周恩来和他的年轻战友们,在传播马克思主义并深入工农群众的过程中,在参加反帝反军阀的实际斗争中,不断砥砺自己,不断成长成熟。这些青年先锋,为中国共产党的成立准备了干部条件。