内容详情

2019年03月27日

周恩来与他家乡的新安小学

阅读数:3325

秦九凤

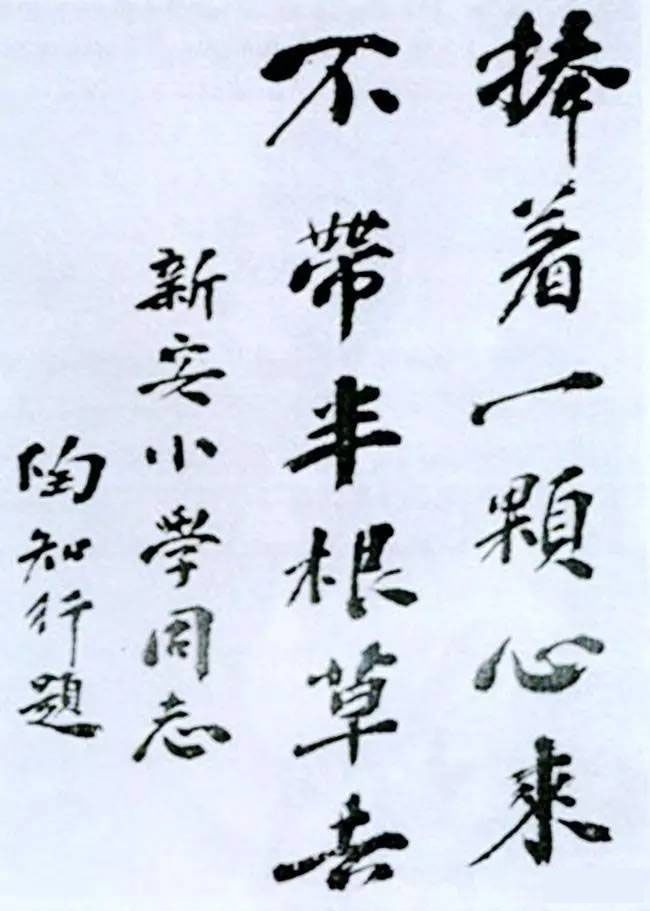

陶行知为新安小学题词

今年6月6日,是淮安新安小学建校九十周年纪念日。1910年,周恩来离开老家淮安后就再也没有回过家乡,而一所办在上个世纪二十年代末的小学何以与伟人周恩来有关系呢?这是至今尚不为人所知的秘闻旧史。

远在明清时代,淮安依靠京杭大运河南北交通之便,经济上很繁荣,商业上更是成为全国的一个重要物资集散地。安徽徽州人有外出做生意的传统,用他们自己的话说,“前世不修,生在徽州;十三四岁,往外一丢”。意思是说,他们那里的男孩子长到十三四岁的时候就外出做生意谋生了。因此,当时有许多徽州人都到淮安去做生意,谓之“徽商”。徽商到淮安多了,生意又好,有钱赚,很快都发了财。据地方志书记载,当时从淮安城到板闸这一带沿运河一条线,经常是“十里朱旗两岸舟,夜半桨声到客船”“市不以夜息,人不以业名,富庶相沿”“牵挽往来,百货山列”的一番繁华景象。明代大诗人姚广孝更是用诗赞美淮安说,“襟吴带楚客多游,壮丽东南第一州”。据淮安地方志书记载,徽商们从淮安用船载走货物后,为避免空船返回淮安,就装运石头过来。淮安河下的石板街,用石头建造的程公桥等都是商人们装运来的石头建造的,至今尚存。

徽商到淮安多了,需要互相帮助照应,相互交流的事也比较多。于是他们自己集资在淮安河下灵王庙一侧建了一个会馆。因为徽州那里有一条新安江,而且历史上也曾叫过新安,于是就取名叫新安会馆,是当时淮安的八大会馆之一。然而到了清末,由于朝政腐败,大运河久用不疏,加之海运的兴起和津浦铁路的开通,大运河终于不再担当南北交通的重任。至光绪34年(公元1908年),设在淮安好几个朝代的漕运总督部院被裁撤,京杭大运河没有了往日的巨大作用,淮安也随之失去了往日的光辉。这么一来,淮安也就没有什么生意可做了,于是徽商们在纷纷离开淮安的同时,就决定把新安会馆这处房产也卖掉。

然而,徽商们在变卖新安会馆的房产时与淮安地方人发生了争执。原因是,徽商们在建新安会馆时还占用了一点当地灵王庙的庙产。在双方争执不下的情况下只好打起诉讼官司。谁料这场官司打得旷日持久,从清朝一直打到民国也未能结案。一代人分不出高下,下一代的人就接着打,打到蒋介石定都南京了还未了结。这时,徽商也好,淮安人也罢,都被这场官司累苦了。他们为打赢这场官司所花的钱早已超过了新安会馆的实际经济价值,官司至所以还在打,那只不过是双方要争一个好看的面子而已。

到了上个世纪二十年代末,被毛泽东称为“伟大的人民教育家”的陶行知先生已经在许多地方推行、实践他的“生活即教育、社会即学校”的新型教育思想。在国民党的首都南京还创办了晓庄师范学校。而且他的教育思想传播得很广泛,社会声望也很高。于是,这批和淮安人打官司的徽州人就到南京找他,期望他能帮助他的老乡打赢这场旷日持久的官司。

陶行知在听了他的老乡们所讲的有关官司的情况后认为,安徽人要完全打胜这场官司并不容易。就直率地告诉他们说,你们想完全打赢这场官司很困难,只有用调解的方法才能使双方都能保全面子。于是他说出了自己的想法:官司双方的徽州人和淮安人都不要去争这处房产,而是将现有房舍交给他,让他去办一所小学,招收平民子弟入学,不收学费。

对陶先生的这个想法,淮安人当时就答应了。为啥?在淮安办学,受益的当然是淮安人。徽商的后代们虽然不是太满意,但他们早已被这场只赔不赚的官司累苦了,不过在面子上还是一定要争的。因此徽商的后代们提出:一、学校办在淮安,还要用原新安会馆的名字叫新安小学;二、校长必须要让安徽人来当。这样,新安小学就于1929年6月6日在淮安河下莲花街原新安会馆上办起来了。第一任校长是陶行知先生兼任,1930年陶行知先生又派汪达之来淮担任第二任新安小学校长,他也是安徽徽州人。

话分两头。1928年在莫斯科召开的中共六大上,斯大林认为中国革命屡遭挫折是因为中共一把手未选好。因为共产党是无产阶级的政党,应该选择一位工人出身的人来担任党的一把手,才能引领中国无产阶级革命的胜利。于是,他挑选了码头工人出身的向忠发为中共中央总书记。其实,向忠发无论在能力、资历、声望方面都不能当此大任。他叛变后周恩来后来给他的评价是“在节操上还不如一位妓女!”

1997年笔者在北京拜访过全国工商联的离休干部、1928年曾任周恩来秘书的黄玠然老人。他告知笔者说,六大开过后,中央大量的工作全部落到时任中共中央政治局常委、中央秘书长、中央组织部长的周恩来身上。加之从莫斯科回国不久,中央军事部长杨殷同志牺牲,周恩来又兼任中央军事部长。这样,周恩来就特别忙、也特别累。他也成了党中央工作事实上的主持者。

在周恩来主持中央工作期间,有两件事又特别让他揪心、头疼:我们党许多的党员干部在艰苦卓绝的地下斗争中已经暴露或即将暴露身份,把他们转移到什么地方去?再一个我们的党员干部为了革命光荣献身了,有的还是夫妻双双牺牲,他们遗下的子女没人管问。当时连毛泽东的两个儿子毛岸英和毛岸青也流落在上海街头。这些我们党不管谁管?

早在周恩来1910年离开淮安去东北读书前,他就听说了徽商们正为新安会馆的房产和灵王庙的庙产和淮安人打官司。在几十年的官司诉讼中,他也从淮安去上海的亲属那里知道这场官司一直还未了结,特别是他的一个学法律的弟弟周恩霔当时就住在上海,与周恩来多有联系。而周恩霔又是在上海与淮安之间经常走动的人,这方面的消息就更为灵通。此外,陶行知先生是被周恩来称为“不是共产党员的党外布尔什维克”,他俩是何时互相联系的,目前资料较少,而且当时出于革命斗争的保密和陶先生等人的安全考虑,即使他们当时联系了、商量了也不会对外公布。但是有几个史实却支撑着周恩来与新安小学的创办和早期的领导是有着密切关系的。

一、新安小学自建校之日起,就设有中国共产党的秘密党支部。据校史记载,当时新安小学的党支部“受上海党领导”,与地方党组织无关系。中共六大前后,中国共产党没有设中共上海市委,上海的党组织统归中共江苏省委领导。而中共中央当时潜伏于上海,作为地处江苏淮安的新安小学党支部不是受江苏省淮阴、淮安的地方党领导,却是“受上海党领导”,那么这个“上海党”不是党中央是谁?

二、首批到新安小学任教的老师李友梅、蓝九盛当时就是中共党员,他俩均是在南京晓庄师范读书和工作的,因行踪被国民党特务侦知而紧急撤离到淮安新安小学教书躲避的。李友梅还是陶行知先生指定的新安小学全面工作的实际负责人。他在新安小学工作了一年左右,就被周恩来派往安徽某地做地下工作。不幸的是不到3个月就牺牲在工作岗位上了。

三、孙铭勋也是晓庄师范的进步青年,他在李友梅、蓝九盛到新安小学之后不久也来到新安小学任教。他一到新安小学就以地方资料为素材写墙报、编快板,编写《古庙活菩萨》一书等等,进行革命宣传。不久,他也加入了中国共产党。就在他完成《古庙活菩萨》一书的撰写,书稿行将付梓之时,周恩来把他从新安小学一下调到上海去办由党中央秘密领导的大同幼稚园,使流落上海街头的毛岸英、毛岸青兄弟等入该园学习。试想,周恩来如果和新安小学没有联系、没有关系的话,在上海昼伏夜出的他怎么可能知道远在苏北淮安的一个小学教师孙铭勋呢?据孙铭勋的女儿孙丹年告诉笔者,周总理把她的父亲从淮安调到上海后,就一直和他父亲有联系,后来更是让孙铭勋在上海、淮安和延安之间穿梭往返,充当我们党组织的联络人。

四、新安小学创办后就招收了不少当地的平民子弟入学,不收学费。教师也不拿分文工资,支撑他们教好孩子的信念是“捧着一颗心来,不带半根草去”的奉献精神。同时周恩来领导的党中央也安置了不少革命烈士的后代到新安小学上学,不过当时出于对烈士子弟安全的考虑,没有档案可查,没有当事人可访。但笔者仍找到两个可供证明的史实。一是新安小学一建校就来到该校上学的左义华,后改名左林,他原本是湖南人。1985年新安旅行团建团50周年时他来到淮安,笔者曾在县招待所(今楚州宾馆)采访过他。他告诉笔者说,他的父亲是中共湖南省委负责人之一,1929年初被国民党反动派杀害于长沙刘阳门外,当时仅6岁的左义华成了孤儿。后来,党组织安排了一名同志舟车辗转数千里,把他送到新安小学。抗日战争期间,新安小学前后两次组织“新安儿童旅行团”和“新安旅行团”时,左林都是打着团旗走在队伍的最前边。新中国建立后,左林曾任《新体育》杂志的社长兼总编辑。不难看出,如果不是由我党中央领导安排,湖南烈士的孩子怎么可能送到苏北淮安的新安小学上学读书呢?

还有一个是“皖南事变”后,中共中央中原局负责人项英同志遇害,他年仅6岁的女儿项苏云也由党组织安排,送到新安小学读书。

1985年,已经担任全国少工委书记的项苏云曾到淮安回访母校,时在中共淮安县委宣传部报道组工作的笔者陪访过她。项苏云回忆说,她爸爸牺牲时,她当时在上海,妈妈还被国民党关押在狱中。她是由一位地下党叔叔扛着上火车,然后又坐轮船一路来到淮安,然后送进新安小学读书的。她还说,到学校后,学校里除极个别的老师知道她的真实身份外,其他的老师同学都不知道,也没人叫她的名字。因为都不知道她的名字,她到学校来的时候穿的裤子两个膝盖外各绣有一个猫头,所以老师和同学就都叫她“猫姑娘”。猫姑娘就成了她在新安小学时的名字。项苏云还说,因为她是个女孩子,而当时学校没有女老师,男老师又不好把她带在身边睡觉,就只好给她用布做了一条土制的睡袋,晚上把她整个人装进袋子里,再把袋口在她的肩膀以上部位松松地系上,以便她不至于因为蹬被子而受冻、着凉。说到这里,项苏云的脸上已是盈盈泪花。

项苏云在新安小学读书的事实进一步说明,在周恩来离开上海后,新安小学仍然继续着掩护革命火种的重要使命。

根据上述几个历史史实,笔者以为,周恩来不仅与陶行知一起参与创办了他老家淮安的新安小学,而且是新安小学党支部的早期领导者。在这样一所具有光荣革命传统的学校里,后来诞生了旅行全国22个省、市,行程达5万里、以“宣传抗日,唤起民众”的新安旅行团当然就是顺理成章的事了。