内容详情

2019年07月17日

新安小学创办者、人民教育家陶行知

阅读数:185188

顾学让

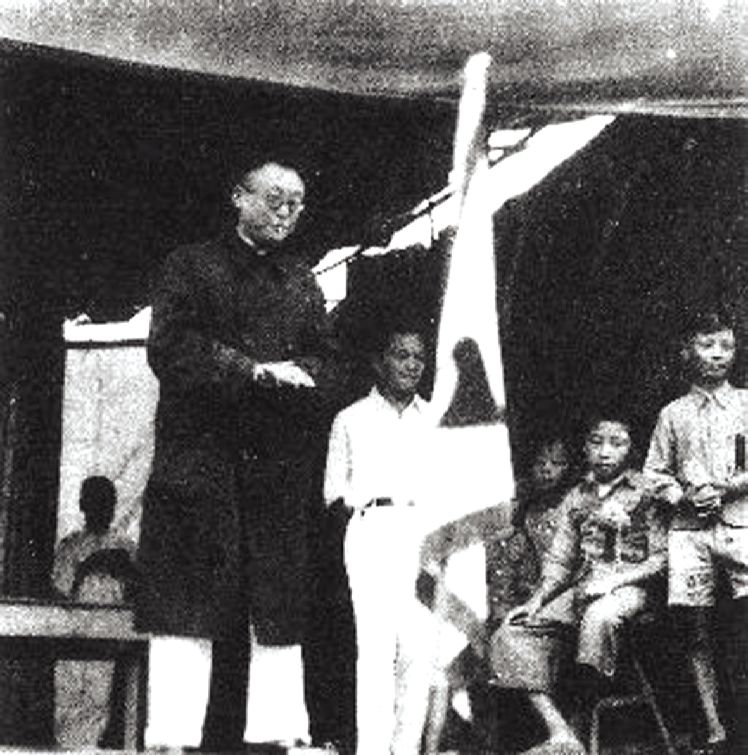

陶行知与学生们在一起

新安小学创办者是伟大的人民教育家陶行知先生,他曾在繁忙的工作中兼任新安小学校长1年时间。他和新安小学到底有着怎样的渊源呢?

宏愿:3个100万

1929年6月6日,新安小学创办,这是一所实验性学校,忠实地实践着陶行知的生活教育思想。可以这样说,没有陶行知的亲知亲为,就没有新安小学的今天。

青年陶行知是一位“教育救国”论者。1911年秋,他考入金陵大学,接受到了自由、民主学术思想的熏陶,也有了民主共和的信念。金陵大学毕业后,他负笈游学美国,选修了哲学博士考夫曼的教育行政课,从内心实现了从政治到教育的转变。1916年2月16日,陶行知在致罗素的信中说道:“余今生之唯一目的在于经由教育而非经由军事革命创造一民主国家。鉴于我中华民国突然诞生所带来之种种严重缺陷,余深信若无真正之公共教育,真正之民国即不能存在。……余将回国与其他教育工作者合作,为我国人民组织一高效率之公共教育体系,以使他们能跟着美国人步伐,发展和保持真正之民主国家,因为这是唯一能够实现的正义与自由的理想之国。”1917年秋,他登上了归国轮船,与一起归国的留学生谈起人之志愿时,他踌躇满志:“我要使全中国人都受到教育。”

此后,他发起了“六大教育运动”,即乡村教育运动、普及教育运动、国难教育运动、战时教育运动、全面教育运动。这既是他教育救国思想的重要内容,也是他从“教育救国”到“革命救国”最重要的教育实验与经历。他还提出著名的“3个100万”的目标,即 “征集100万位同志,创办100万所学校,改造100万个乡村”。新安小学的创办,是他人生宏伟计划中的一小部分,但确是他普及教育的一个重要成果。

1926年,陶行知怀着“4个100万”的远大抱负走向乡村,创办了晓庄学校。之后,又创办了新安学校。学校取名为“新安”,明白无误地昭告与陶行知、汪达之等安徽人结缘。

立校:借馆办起了新学校

1929年6月6日,新安小学在多方关系和利益纠缠中悄然成立。最初校址在淮城西北萧湖一个三面环水的半岛上,在一座叫周灵王庙的庙里。这座庙因为是徽州商人的共有财产,所以历史上这里还是新安会馆的所在地。

20世纪20年代的时候,为争夺会馆财产的管理权,徽州同乡会朱耀华、吴季贤和会馆最后一任管事之间吴俊卿发生了一些争执。吴俊卿在其不利的情况下,以徽州同乡的身份到南京找到了陶行知先生,邀他派人到淮安办学,试图以办学名义达到控制会馆财产的目的。陶行知时任南京试验乡村师范(即晓庄师范)校长,正致力于普及乡村教育。他对吴俊卿办学愿望颇为赞赏,当即决定委派晓庄师范学生、中共地下党员李友梅、吴辅仁、蓝九盛3人来淮办学。陶行知对他们提出了3点希望:

一、你们此行淮安,是一支“远征军”。是去创造,是去为农人和儿童谋幸福,不是去享受,凡事要以农人和儿童的利益为前提。

二、我们要树起新教育旗帜,同旧传统教育斗争。我们要在教育上革命,办一种革命教育。你们若仍然办传统学校,那就不必多此一举,而晓庄也就不需要这支“远征军”。你们要去开疆拓土,作一种新的教育试验。将来,我们的主张能够在江北发芽、抽条、开花、结果。

三、你们将学校办起来后,不要看成是你们3人或此外任何1人的私有品。要和当地农人联合,以谋学校之进展。你们要训练当地农人保护自己的学校,也要培植学生们能够办好他们自己的学校。如此,这种新教育的力量才能产生永恒效力。

陶行知起初并不知道吴俊卿真实意图,待李友梅等到达淮安后才真相大白。这3位青年胸怀普及乡村教育的宏大志向,凭借陶行知的威望,和吴俊卿反复较量,在徽州旅宁和旅淮同乡会的支持下,把吴俊卿的骗局弄假成真,在周灵王庙里办起了晓庄师范苏北试验学校——新安学校,校长由陶行知先生亲自担任。

倾力:儿童旅行团在上海

1930年2月,汪达之受陶行知委派,来到淮安河下莲花街新安小学任教,并接任校长。汪达之临危受命,与全校师生同甘共苦,且想方设法改善生活和办学条件。陶行知不仅在精神上支持,业务上指导,在经济上还给予大力帮助。《生活的书》中陶行知这样写道:“我已下定心。愿为新安小学托钵化缘……”他还幽默地对汪达之说:“人家叫我老夫子,生活不如老妈子,同是为人带孩子,吃不饱来饿不死。”他宁愿和新安小学师生一道过着半饥半饱的生活,支持新安办学。后来的新安学校学生和新旅团员们,都尊称他为陶太师。

1933年,汪达之将7名新安学生组成“新安儿童自动旅行团”大上海去闯荡,以实践陶行知的生活教育主张。新安儿童旅行团在上海54天的成功修学旅行,轰动了大上海及中国整个教育界。陶行知亲自给孩子们讲课,还为他们规划了在上海的行程与活动,参观味精厂、纱厂,到中学、大学等处演讲,访问山海工学团、商务印书馆,到棚户区考察。生活上也予以热情关怀,协助演讲,并且还取得了一些薪酬。

1933年11月1日,孩子们按计划到上海新陆师范参观、卖书、演讲,卖书收入就有10多元,还得到了新陆师范给他们的10元演讲费。陶先生为了支持他们这次演讲,还特意写了首诗:

人有两个宝,双手和大脑,

用脑不用手,快要被打倒。

用手不用脑,饭也吃不饱,

手脑都会用,才算是开天辟地的大好佬!

如今这首诗改编后编入了苏教版小学语文一年级课本中。

有位教授询问陶行知新安的孩子们讲得怎样,陶行知幽默答道:“他们讲得好极了,弄得我们教授的饭碗有些不稳了……”他还写了一首诗,专门赞扬新旅儿童团:

一群小光棍,点点有七根。小的十二岁,大的未结婚。

没有父母带,先生也不在。谁说小孩小,划分新时代。

54天旅行结束,新旅的7个孩子安全返回,带回30多元大洋。这在当时,可是一笔巨款。当时的上海一间旧房也只卖十三四个大洋。如果没有陶行知的相助,7个孩子旅行大上海并非易事,也称得上是生活教育实践的成功范例。

倾心:新安旅行团在风雨中坚持

1935年,“九一八”事变爆发,日本帝国主义侵占我国东北之后,又将魔爪伸向华北,妄图吞并全中国,中华民族到了生死存亡的紧急关头。

有了新安儿童旅行团成功的经验,在陶行知的支持和指导下,汪达之决定将新安小学就读的14名学生组织起来,组成新安旅行团,以社会为学校,实践陶行知生活教育主张,唤醒民众,抗日救国。他们的壮举得到了中共领导的上海左翼教育联合会的支持。在当时,新旅除了物资困难外,外部环境也很险恶。蒋介石在“攘外先必安内”的政策下,一切公开的抗日言论和行为都被禁止。当时陶行知出于安全考虑,劝阻孩子们暂缓出发。但孩子们经过民主讨论后,一致认为讨饭也要宣传抗日,便决定出发。

1935年10月10日,就在蒙蒙细雨中,新安旅行团出发了。此行连同顾问团员汪达之校长,共15人,他们踏上了抗日救国的历史征程。

一行人的吃行住用等问题如何解决呢?当时陶行知将母亲500元人寿保险金悉数拿出,帮学校买了1台放映机,以作为宣传工具之用。他们就带着放映机,肩背人驮,靠着它谋来了生存的薪资,也宣传了抗日救亡,直到“皖南事变”后新旅团员从桂林秘密撤退回苏北,因生活窘迫,不得不卖掉放映设备。据团员回忆,当时新旅的电影宣传还有个有趣的规定,有钱的可以买票观影,没有钱只要喊一句抗日口号也可以观影。事实上,他们也是中国电影界最早期的流动放映队,他们的乡村流动放映工作也成为中国电影史上一段重要的历史成就。除了放电影,他们还帮助书社销售进步书刊、国难地图等,还四处演讲,获得生活的薪资,一路修学旅行、宣传抗日,把抗日的火种播撒中国大地。

新安旅行团从组织出发开始,就一直受陶行知先生的关注,时刻关心这群孩子的安危,也处处为他们着想。陶行知为新安旅行团修学旅行行动方便,创造了无比便捷的政治条件和舆论上的支持。

新安小学还曾起草了几份文件,并抄报寄送有关报刊宣传刊载,分别是《淮安新安小学为实验基本学生长途修学旅行团宣言》《江苏淮安新安旅行团告国人书》《告全国小朋友书》等。他们把修学旅行的路线、目的以及主张等公示于众,并努力从各方面取得支持。陶行知先生所主持的《生活教育》杂志也即时刊载了这些公告文件,为他们的修学旅行提供了保护与支持。陶行知在担任国民政府外交使节时,还特意找新安旅行团录制了由田汉创作的《新安旅行团团歌》,把他们的抗日壮举,介绍到了海外华侨中。

1938年,新安旅行团成立3周年,陶行知想方设法来参加纪念活动,还创作了著名长诗《三万歌》。这首诗后由任光作曲,传唱中华大地。

结语:他无愧于“陶太师”的称号

世纪沧桑,百年巨变。今天的新安小学仍然是江北地区的一所名校,也始终践行着陶行知先生的生活教育主张。当时,新安学生都称汪达之校长为“汪爸爸”,称陶先生为“陶太师”。“陶太师”这个称号至少包括:第一,他是“汪爸爸”的老师;第二,这个称谓含有更多的敬意,也表明对陶行知先生深厚学识和高尚品格的无比敬仰。

新安小学的创办,是因为陶行知先生的广泛的影响力和人脉关系,这才有了创办的机缘。之后,他身系当时的晓庄学校创办,分身无术,百废待兴,所以仅派了几名学生前来淮安,亲自示教来淮办学同志,鼓励他们到苏北来,为广大群众谋福利,到淮安来开疆辟土,作一种新教育的实验。这份坚定的信念,仍是新安小学一份宝贵的遗产。

从创办初期开始,陶行知想方设法每月给新安小学汇来50元办学经费,直至晓庄被封。新安学校创办之初,就是一所免费的学校,分为基本学生和走读生。在这里,老师没有薪水,却又要安心教育事业,这在当时是难得和可贵的。

是谁能够鼓励包括汪达之校长在内的老师们安心乐教呢?是陶行知先生和他的人格魅力。我曾读到陶行知先生给汪达之校长的一封信,大意是说汪母患病,汪校长留校不能床前尽孝,陶校长主动赡养汪母,适时奉寄生活费用。新安的孩子去大上海闯荡一番,他又是竭尽全力地帮助、安排,让孩子们增长才干,获得活动的经费。特别是新安旅行团想置办1架电影放映机,他又动用了母亲的人寿保险金……物质上不遗余力,尽自己可以运用的一切力量,倾心倾力,帮助新安的孩子们,所以新安的孩子们不仅对“汪爸爸”充满感情,对“陶太师”也同样充满敬意。

陶行知先生创办新安小学,关心支持新安旅行团的活动,没有任何政治阶级目的性,所以他是一个真正的救国救民的教育家。作为一个知识分子,陶行知先生“捧着一颗心来,不带半根草去”,以他的学术、良知和影响,为着民族大义,奔走呼号。在那个风雨年代,他甘为祖国奉献,被宋庆龄同志誉为“万世师表”。陶行知就是那个时代中最伟大的一座灯塔,他用他主张的教育、学术以及广泛的影响力乃至智慧、勇气、力量,挽救旧中国的教育于狂澜之中。他是教育家,也是革命家,是“一个无保留追随党的党外布尔什维克”。

(作者系淮安市淮安区政协特邀文史委员、新安旅行团历史纪念馆馆长)