内容详情

2020年07月09日

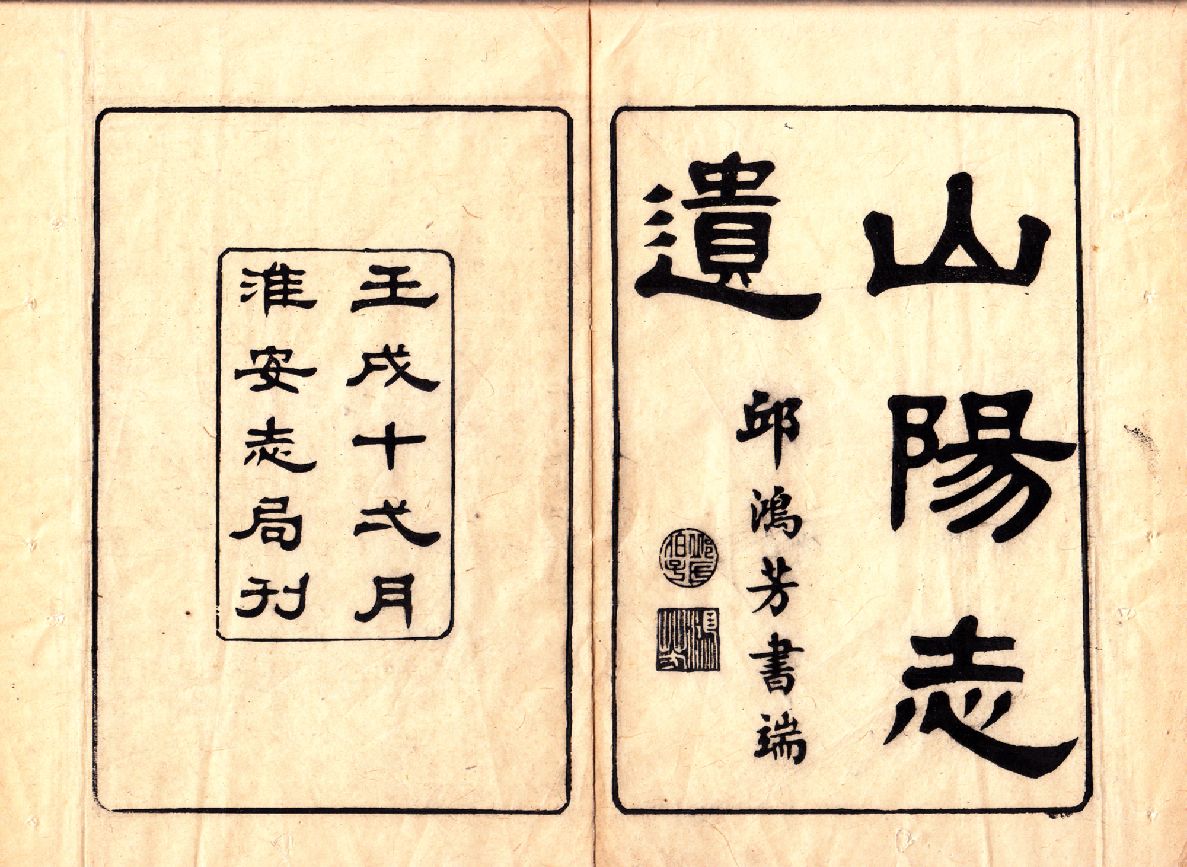

点校《山阳志遗》前言

阅读数:5664

刘怀玉

吴玉搢(1698—1773),字藉五,号山夫,晚号顿研、钝根。天生清癯雅韵,康熙末诸生,补廪生,乾隆十年岁贡生。据吴进《吴氏支谱序》,先世安徽歙县人,明朝嘉靖年间经营盐业来淮,“以金家桥为马头”。《民国歙县志》卷7《人物志·文苑》说他老家是歙县丰南。丰南有一个叫吴孔龙的,字见甫,嘉靖中跟随“从父思云公贾淮阴,所谈盐筴,悉中利害。”吴玉搢或即其后裔。吴玉搢的族孙吴进《吴氏支谱序》中说,他家本在“歙县之西溪南,至明嘉靖间,复迁淮安。”吴玉搢在此文末尾加批说,他是“溪南族中”人。西溪南又名丰溪,就是丰南。1988年1月由歙县划入新建的徽州区,今为西溪南镇丰南村。

到了清代,吴家多数已不再经营盐业,而是成为书香人家。康熙三十七年(1698)生于这样一个家族。祖父名会,字东枢,贡生,“绩学植行,里人奉为大师”,死后学者尊为真士先生。父宁谧,字静公,康熙二十三年(1684)举人,官安徽广德州学正。当时广德州“州志多讹舛”,吴宁谧“摘数十事,详加考证”。广德“俗奉祀山神,言多荒诞”,乃校删去《山志》中不经之事,“以正其误”。好礼、经、乐府,谙训诂学。著有《铸错轩稿》、《桐川乐府》。吴玉搢深受其父影响,使他后来成为一位古文字训诂和考据学家。《同治山阳县志·人物》说他:

“幼承家学,龆龀好辨识古字,少长究心六书,博通群籍,学有本源。旁及金石彝器,合同异之迹,析流传之变,形声既明,训诂斯定,因以考证经传,指摘讹谬,勒而为书。若《说文引经考》《金石存》《别雅》,皆刊行于世。性乐游览,尝南浮大江,访求奇人逸士,与涉历山谷,采获古迹,证其所学。穷冬匹马走塞上,登居庸关,所至就戍卒野人,叩以山川阸塞,时徘徊丛莽落日中,至竟日不食,人多怪之。后游京师,时翁覃溪方纲、朱竹君筠,方以考据金石称专家,闻玉搢至,争出所著以相质。尝主秦尚书蕙田家,蕙田所著《五礼通考》多出玉搢手订。世有奇文残字,博物家所不能辨者,皆踵门求教。晚得凤阳训导,久之告归。”韩梦周《吴山夫先生传》也说,“先生八九岁即喜辨识古字,积数十年久且专,遂成一家学。”

考据学在淮安源远流长,清初的张弨和阎若璩是杰出的代表。特别是阎若璩,是乾嘉学派的先驱,其代表作是《古文尚书疏证》。《清史稿·儒林二》有其传。吴玉搢是其传人,传附《阎若璩传》后:“玉搢,字藉五。官凤阳府训导。著《山阳志遗》《金石存》《说文引经考》《六书述部叙考》,又著《别雅》五卷,辨六书之假借,深为有功,非俗儒剽窃所能彷彿也。”

吴玉搢是著名学者,对淮安地方掌故十分重视,平时注重收集资料,“得一事,谨识之,得一书,谨藏之,将有待也。”等待修志时举以告之。乾隆初年纂修《淮安府志》和《山阳县志》,他理所当然地被聘为编撰人员。但他所提供的许多资料不被重视,未被采用。在府县志修成后,他认为新修的府县志中有一些遗漏和错误,“不独遗,抑有误。误则辨,虽辨亦误,概以为遗也。不独《旧志》误,或改焉,不误者,翻致误也。”于是撰写了《山阳志遗》。据说吴玉搢撰著本书,也曾得到友人的帮助。《同治重修山阳县志》卷10记载:“杨光曾,字大声,诸生才瑰之裔。博学好古,读书过目成诵,吴玉搢撰《山阳志遗》多与商榷,遗闻轶事,资其搜集。”

《山阳志遗》中所云《旧志》《郡志》,概指乾隆以前的《淮安府志》,包括当时刚编纂印行的《乾隆淮安府志》和《乾隆山阳县志》。书中的内容“止用以补正旧书,非有所接续于其后”。也就是说,只是纠错和补遗,对于乾隆时新编的府县志成书以后的史事,是没有补充和后续的。

吴玉搢说,此书为“私撰”,并非“官书”,所以“不敢袭志体”。从全书文字看来,属于地志类笔记体之书。它按内容分为四类:遗迹、遗事、遗献、遗文,即以此分为4卷。《遗迹》载本地诸多古迹之由来及古今之变异;《遗事》记述历史上本地人物或与本地有关人物之事迹;《遗献》补充、纠正各种文献所载本地有关人物之事;《遗文》补充历代文献不载之本地人的诗文,以及被以往志书所忽略的民间谚语、警句等,对于当地文学,特别是民间文学及民俗学的研究有参考价值。每条文字不拘长短,视其内容需要而定。长者如“李全乱淮始末”有2600余字,而少者如“韩信剑”仅只20余字。对于前人记述进行纠错与辨证,采用正面叙述,十分平和,并无攻讦之嫌。在补缺方面,有证有据,既不务多,也实事求是,对于他也不知之事,“仍阙如”,不作强解。这是严谨科学的治学态度。

《山阳志遗》面世以后,一直受到好评。吴进《书山阳志遗·遗文卷后》:“《遗文》一卷,详核可资博洽,其雅趣即作诗话、杂记诸书读,亦发智能无穷矣。”丁晏《柘塘脞录》云:“《山阳志遗》最为赅备。”周钧云:是书“博采旁搜,析疑辨似,洵足补邑乘纪载之阙。……既足与《邑志》并传不朽,亦使后之留心文献者,广见闻而详考据云。”此书在流传过程中,有别人的一些批语也被传抄,并被刻进书中。除了吴进的两条有署名外,余皆未署名,不知何人所为。“龙兴寺火”条后有一段批语,再后为吴进的批语。吴进云:“此批书首者不知谁氏,其人必长于家山夫先生。”可见此书在当时很为人看重,并有同时代人加过批语。

此书以前一直以抄本流传,至民国十一年(1922),淮安志局刊刻《续纂山阳县志》,始用余资为之刊行,列为《楚州丛书》的第一集。书后有周钧的短跋,跋中说,“虽传钞有集,积久恐散佚无征。”即是说刻印是防止抄本失传,事实证明他的担心是对的。现在抄本早已湮没,无法找寻,要不是当时予以刻印,即真的有失传的危险。本书使用的底本即是此民国刊本。全文共310条,原无标题,为了检索方便,都拟了标题。在点校过程中,并无别本可作互校。有关人和事以及引用文字,尽量用方志、诗文集、笔记和相关的典籍,进行适当的校核,力求完美。但由于学力有限,错误必定难免,请方家指正。