еҶ…е®№иҜҰжғ…

2021е№ҙ09жңҲ28ж—Ҙ

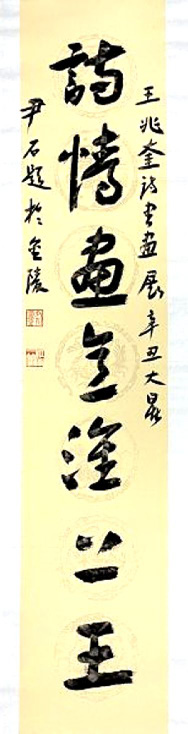

иҜ—жғ…з”»ж„Ҹж·®дёҠзҺӢ

вҖ”вҖ”и§ӮиөҸгҖҠзҺӢе…ҶеҘҺиҜ—д№Ұз”»еұ•гҖӢжңүж„ҹ

йҳ…иҜ»ж•°пјҡ2511

иөөж—Ҙи¶…

зҺӢе…ҶеҘҺ дҪң

6жңҲ26ж—ҘпјҢж·®е®үеҢәдәәж°‘ж”ҝеәңгҖҒж·®е®үеёӮзҫҺжңҜ家еҚҸдјҡиҒ”еҗҲдёәзҺӢе…ҶеҘҺе…Ҳз”ҹдёҫеҠһдёӘдәәиҜ—д№Ұз”»еұ•гҖӮиҝҷж¬Ўжҙ»еҠЁе…ұеұ•еҮәзҺӢе…ҶеҘҺзҡ„гҖҠзҷҫйӣҒеӣҫгҖӢгҖҠзҷҫеҜҝеӣҫгҖӢзӯүзҷҫе№…д№Ұз”»дҪңе“ҒгҖӮж·®е®үеёӮж”ҝеҚҸеүҜдё»еёӯиҢғжӣҙз”ҹгҖҒж·®е®үеҢәж”ҝеәңеүҜеҢәй•ҝжқҺжҷ“ж—ӯе’Ңж·®е®үзҷҫеҗҚд№Ұз”»зҲұеҘҪиҖ…и§ӮзңӢдәҶиҝҷж¬ЎиҜ—д№Ұз”»еұ•гҖӮ

зҺӢе…ҶеҘҺеҮәз”ҹдәҺж·®е®үеҢәиӢҸеҳҙеҶңжқ‘пјҢжҳҜжҲ‘36е№ҙеүҚзҡ„иҜӯж–ҮиҖҒеёҲгҖӮе№ҙиҪ»ж—¶жӣҫеңЁеҹәеұӮж–ҮеҢ–з«ҷж‘ёзҲ¬ж»ҡжү“дәҶ7е№ҙпјҢеҗҺеҸҲеңЁеҶңжқ‘дёӯе°ҸеӯҰж•ҷеӯҰ30е№ҙгҖӮеӨҡе№ҙд»ҘжқҘпјҢд»–зғӯиЎ·дәҺз”»з”»пјҢжҪңеҝғй’»з ”иҜ—д№Ұз”»иүәпјҢе№ҝдәӨиүәеҸӢпјҢеҚҡйҮҮзҷҫ家д№Ӣй•ҝпјҢеҪўжҲҗдәҶиҮӘе·ұзҡ„иүәжңҜйЈҺж јгҖӮеӯҰз”ҹж—¶д»ЈпјҢзҺӢиҖҒеёҲеҜ№жҜҸдёӘеҗҢеӯҰйғҪжҳҜдёҖзңјзңӢеҫ…зҡ„гҖӮдёҚи®әжҳҜжҲҗз»©еҘҪзҡ„пјҢиҝҳжҳҜжҲҗз»©е·®зҡ„гҖӮйҖҖдј‘д»ҘеҗҺпјҢд»–жҠҠжүҖжңүж—¶й—ҙе’ҢзІҫеҠӣйғҪз”ЁеңЁд№Ұз”»дёҠпјҢд№Ұз”»еӨҡж¬ЎеҸӮеҠ зҫӨдј—жҖ§е…ЁеӣҪеӨ§еұ•е№¶иҺ·еҘ–пјҢеӨҡж¬Ўеә”йӮҖиөҙдёӯеӨ®з”өи§ҶеҸ°зҺ°еңәдҪңз”»пјҢеңЁеҢ—дә¬дәәж°‘еӨ§дјҡе Ӯзҷ»еҸ°йўҶеҘ–пјҢдҪңе“Ғе’Ңз®ҖеҺҶе…Ҙзј–еӨҡйғЁиүәжңҜе…ёзұҚпјҢй©°еҗҚж·®дёҠгҖӮ

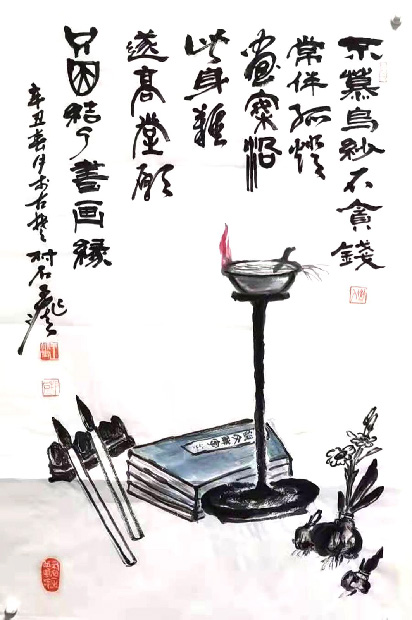

дҝ—иҜқиҜҙ:“иҜ»д№ҰзңҹдәӢдёҡпјҢзЈЁеўЁеҘҪеҠҹеӨ«гҖӮ”иҜҙзҡ„е°ұжҳҜиҜ—иҜҚгҖҒз»ҳз”»гҖҒд№Ұжі•йғҪжҳҜзЈЁеўЁзҡ„еҠҹеӨ«пјҢдҪңдёәдёҖдёӘжҗһиүәжңҜзҡ„дәәпјҢжҖ»жҳҜиҰҒи®©иҮӘе·ұзҡ„дҪңе“ҒиҜҙиҜқгҖӮ2013е№ҙе№ҙеә•жҲ‘еҸӮеҠ дёҖдёӘж–Үиүәжҙ»еҠЁпјҢеҸҲдёҖж¬ЎйҒҮи§ҒзҺӢиҖҒеёҲгҖӮеӨҡе№ҙдёҚи§ҒпјҢиҖҒеёҲиө йҖҒжҲ‘д»–еҮәзҡ„第дёҖжң¬з”»йӣҶпјҢжү“ејҖдёҖзңӢпјҢзәҝжқЎжөҒз•…пјҢжңүж–Үдәәж°”гҖӮиҖҒеёҲзҡ„дҪңе“Ғ笔д»ҺеҝғеҮәпјҢеўЁз”ұжғ…йҡҸпјҢеӢҫеӢ’зІҫеҝғпјҢеӨ©и¶ЈиҮӘжҲҗгҖӮд»–зҡ„дҪңе“ҒжҲ–жӯҢйўӮпјҢжҲ–и®ҪеҲәпјҢе¬ү笑жҖ’йӘӮпјҢи®©дәәжҚ§и…№гҖӮ“дёҚж…•д№ҢзәұдёҚиҙӘй’ұпјҢеёёдјҙеӯӨзҒҜз”»жЎҲжІҝгҖӮжӯӨиә«йҡҫйҒӮй«ҳе Ӯж„ҝпјҢеҸӘеӣ з»“дәҶд№Ұз”»зјҳ”пјҢж—ўиЎЁзҺ°дәҶйҮҢдёӢжІізҡ„дәәж–ҮйҒ—йЈҺпјҢеҸҲеұ•зӨәдәҶд»–еҜ№зҺ°д»Јз”ҹжҙ»зҡ„иҝҪжұӮгҖӮ“зў§з©әдёҮйҮҢеұ•иӢұе§ҝпјҢдёҚж…•жҡ–жӘҗйӣҖ笑з—ҙгҖӮеӣ жҒӢиӢҮй—ҙиҠіиҚүең°пјҢдёҖз”ҹд»ҺдёҚдёҙй«ҳжһқ”пјҢе°ҶйӣҒдәәж јеҢ–пјҢиЎЁзҷҪиҮӘжҲ‘жғ…ж„ҹгҖӮеңЁгҖҠиӢҰз“ңеӣҫгҖӢз”»дҪңдёӯпјҢд»–еҶҷйҒ“пјҡ“иӢҰи—ӨиӢҰеҸ¶иҝһиӢҰж №пјҢе‘іиӢҰзҡҶеӣ й•ҝйҮҺжқ‘гҖӮзәө然йЈҹе°Ҫдәәй—ҙиӢҰпјҢзҠ№дёәдё–дәәзҢ®йқ’жҳҘгҖӮ”еҖҹз“ңе–»дәәпјҢи®ҙжӯҢдәҶеҚғеҚғдёҮдёҮжҷ®йҖҡеҠіеҠЁиҖ…зҡ„еҘүзҢ®зІҫзҘһгҖӮй’ҲеҜ№иҙӘи…җзҺ°иұЎпјҢд»–з”»дәҶдёҖзҫӨеј еӨ§еҳҙе·ҙзҡ„йұјдәүйЈҹиҜұйҘөпјҢйўҳиҜ—“й’©дёҠжҢӮйҮ‘еёҒпјҢжҳҺзҹҘиҝҷжҳҜи®ЎгҖӮдёәдҪ•иҝҳдәүйЈҹпјҢеүҚи…җеҗҺеҸҲ继пјҹ”

дёҖдҪҚд№Ұз”»еҗҚ家иҜҙиҝҮпјҡ“иҜ—дәәдёҚдёҖе®ҡжҳҜд№Ұ画家пјҢд№Ұ画家жңҖеҘҪжҳҜиҜ—дәәгҖӮе°ҶиҜ—зҡ„дҝ®е…»иһҚдәҺд№Ұз”»еҲӣдҪңдёӯпјҢжҸҗзӮјиҜ—иҙЁгҖҒиҜ—ж„ҸпјҢдё°еҜҢд№Ұз”»еҶ…ж¶өпјӣиҖҢиҝҪжұӮиҜ—д№Ұз”»е…јеӨҮпјҢе…Ҳж–ҮиҖҢеҗҺеўЁпјҢжӢ“еұ•е»¶дјёд№Ұз”»зҫҺпјҢиҝҷд№ҹжҳҜд№Ұз”»зҡ„жӮ иҝңдј з»ҹгҖӮ”жҲ‘д»Һе–ңж¬ўзҺӢиҖҒеёҲзҡ„иҝҷдәӣжү“жІ№иҜ—ејҖе§ӢпјҢж…ўж…ўе–ңж¬ўдёҠд»–зҡ„д№Ұз”»пјҢдәҺжҳҜеҘӢ笔еҶҷдёӢдәҶгҖҠжғ…иһҚиҜ—д№Ұз”»пјҢ笔жӯҢзңҹе–„зҫҺдёҖдёҖзҺӢе…ҶеҘҺдҪңе“ҒиөҸжһҗгҖӢпјҢиў«2014е№ҙ第дёҖжңҹгҖҠдёӯеӣҪж•Јж–Ү家гҖӢйҮҮз”ЁгҖӮд№ӢеҗҺеҮәзҺ°еңЁзҪ‘з»ңдёҠпјҢиў«жӣҙеӨҡзҡ„зҪ‘еҸӢе…іжіЁгҖӮ2015е№ҙпјҢеӨ©жҙҘзҫҺжңҜеҮәзүҲзӨҫеҮәзүҲдәҶзҺӢиҖҒеёҲз”»йӣҶгҖҠдёҖзәҝеӨ§е®¶дёҖдёҖзҺӢе…ҶеҘҺгҖӢпјҢиҝҷзҜҮд№Ұз”»иҜ„и®әдҪңдёәејҖзҜҮд№ӢдҪңеҮәзҺ°еңЁиҜҘд№Ұзҡ„жүүйЎөдёҠгҖӮеҶҚеҗҺжқҘпјҢдёӯеӣҪзҫҺжңҜ家еҚҸдјҡиҜ„и®ә委е‘ҳдјҡеүҜ主任马йёҝеўһеҶҷдәҶзҜҮгҖҠз”»еқӣ“иҚүж №пјӮзҡ„иүәжңҜж–°еўғдёҖдёҖзҺӢе…ҶеҘҺиҠұйёҹз”»зҡ„еҶҷж„ҸжҖ§е’ҢеҜ“ж„ҸжҖ§гҖӢеҜ№зҺӢиҖҒеёҲзҡ„д№Ұз”»з»ҷдәҲеҫҲй«ҳзҡ„иҜ„д»·гҖӮ2021е№ҙ6жңҲпјҢеңЁзҺӢиҖҒеёҲдёҫеҠһд№Ұз”»еұ•и§Ҳд№Ӣйҷ…пјҢжҲ‘йӮҖиҜ·дёӯеӣҪзҫҺжңҜ家еҚҸдјҡ第е…ӯгҖҒдёғгҖҒе…«еұҠзҗҶдәӢпјҢжұҹиӢҸзңҒзҫҺжңҜ家еҚҸдјҡеҺҹеёёеҠЎеүҜдё»еёӯе…јз§ҳд№Ұй•ҝпјҢеӣҪ家дёҖзә§зҫҺжңҜеёҲе°№зҹідёәзҺӢиҖҒеёҲеұ•и§ҲйўҳиҜҚгҖӮе°№зҹіж¬Јз„¶еә”е…ҒпјҢеҜ№зҺӢе…ҶеҘҺзҡ„иҜ—з”»еӨ§еҠ иөһиөҸпјҢз«ҹжҢҘжҜ«еҶҷдёӢдәҶ“иҜ—жғ…з”»ж„Ҹж·®дёҠзҺӢ”гҖӮ

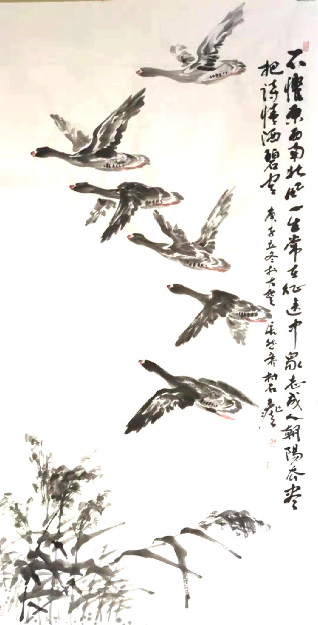

дёҖдҪҚеҗҚдәәиҜҙиҝҮпјҡ“еңЁд№Ұз”»еҲӣдҪңе’ҢжҺўзҙўдёӯпјҢдёҖдёӘдәәпјҢжҳҜдёҖзүҮеӨ©з©әпјӣдёҖзҷҫдёӘдәәпјҢжҳҜдёҖзүҮжІҷжј гҖӮ”е°ҸеӯҰиҜ»д№Ұж—¶пјҢзҺӢе…ҶеҘҺзңӢеҲ°йӮ»е®¶еӯ©еӯҗз”»зҡ„йёЎжҢӮеңЁе®¶йҮҢеўҷдёҠеҫҲжҳҜзҫЎж…•пјҢдёӢеҶіеҝғд№ҹеӯҰз”»пјҢдёҖз”»е°ұжҳҜ70е№ҙгҖӮеҠЁзү©еӣӯгҖҒиҠұйёҹеёӮеңәжҜҸе‘ЁйғҪжңүд»–зҡ„и¶іиҝ№гҖӮд»–и§ӮеҜҹеҗ„з§Қйёҹзҡ„еҪўжҖҒпјҢдҪңз”»ж—¶жҲҗз«№еңЁиғёпјҢеҫ—еҝғеә”жүӢпјҢдёӢ笔жңүзҘһгҖӮдёӯеӣҪд№Ұз”»йҷўеёёеҠЎйҷўй•ҝгҖҒдёңж–№ж—…жёёж–ҮеҢ–зҪ‘еҗҚиӘүдё»зј–зҺӢзәўиҺүдёәиҜ—д№Ұз”»еұ•еҸ‘жқҘдәҶиҙәдҝЎгҖӮиҙәдҝЎдёӯиҜҙпјҡ“зҺӢе…ҶеҘҺеңЁдә”еҪ©зјӨзә·зҡ„е…ӯжңҲдёҫеҠһз”»еұ•пјҢж¬ЈиөҸе…Ҳз”ҹдҪңе“ҒпјҢеҲӣдҪңдёҘи°ЁпјҢжңүиӢҚи”ји•ҙзұҚд№ӢйЈҺгҖӮд»–з”»зҡ„еӨ§йӣҒпјҢ讲究йӘЁйӘјпјҢиӮүйЎ»иЈ№зӯӢпјҢзӯӢйЎ»и—ҸиӮүпјҢжңүеҠЁжҖҒд№ӢзҫҺж„ҹпјҢж¶Ұз”ҹд№ӢзҫҺгҖӮд»–иҝҪжұӮжҙ’и„ұгҖҒз”ҹеҠЁгҖҒеҲҡеҒҘдёӘжҖ§пјҢдҪҝдҪңе“Ғз»“дҪ“йӣ„еҺҡдёҘи°ЁпјҢиҪ»йҮҚеҚҸиЎЎпјҢеј ејӣжңүеәҰпјҢиҷҪиҮіиҙөдёҚиғҪд»°д№Ӣй«ҳпјҢдҪңе“Ғ继жүҝдј з»ҹеҸҲиһҚе…ҘиҮӘжҲ‘зҡ„еңҹеЈӨпјҢжҙӢжәўзқҖж—¶д»ЈзІҫзҘһгҖӮд»–зҡ„дҪңе“ҒиҫҫеҲ°дёҖе®ҡзҡ„еўғз•ҢпјҢиЎЁиҫҫзҡ„жҳҜзҘһпјҢжҳҜйҹөпјҢжҳҜжғ…гҖӮд»–еӢӨеҘӢиҖ•иҖҳжүҚдҪҝиүәжңҜеҲ«е…·дёҖж јпјҢеҘҪдәәе“ҒиҖҗе“ҒпјҢеҘҪдҪңе“Ғе…»зңјгҖӮеңЁжӯӨзҘқиҙәзҺӢе…ҶеҘҺе…Ҳз”ҹиҜ—д№Ұз”»еұ•еңҶж»ЎжҲҗеҠҹпјҒ”

“еӯҰжҲ‘иҖ…з”ҹпјҢдјјжҲ‘иҖ…жӯ»”жҳҜйҪҗзҷҪзҹіиҖҒдәәзҡ„еҗҚиЁҖгҖӮзҺӢе…ҶеҘҺд»Һдёҙж‘№иҫ№еҜҝж°‘з”»дҪңиө·жӯҘпјҢеңЁз”»йӣҒзҡ„йҖ еһӢе’Ң笔法дёҠиҝӣиЎҢдәҶеҫҲеӨ§ж”№иҝӣпјҢз»ҲдәҺз”»еҮәдәҶиҮӘе·ұзҡ„иҠҰйӣҒгҖӮд»–зҡ„дёҖйҰ–йўҳз”»йӣҒиҜ—“е…ҙжқҘжіјеўЁеҶҷзҫӨйёҝпјҢйЈһйёЈж –йЈҹи¶Јж— з©·пјӣжҲ‘笔еҶҷжҲ‘иғёдёӯйӣҒпјҢдј‘з®ЎдёҺдәәеҗҢдёҚеҗҢ”пјҢе°ұжҳҜд»–дҪңз”»еӨҡе№ҙзҡ„ж„ҹжӮҹгҖӮзҺӢе…ҶеҘҺз”»зҡ„йӣҒпјҢйқҷдёӯжңүеҠЁпјҢеҠЁдёӯжңүйқҷпјҢйҳ”笔泼墨пјҢеӨ§иғҶз”Ёж°ҙпјҢиҗҪ笔жҲҗиұЎпјҢеҪўзҘһдҝұдјјпјҢйЈһйёЈж –йЈҹпјҢеҗ„е…·з”ҹжңәгҖӮ

гҖҖ“еҮ 笔еҚҒе№ҙеҫ—пјҢдёҖеҗҹеҸҢжіӘжөҒгҖӮ”зјәе°‘жҖқжғігҖҒз”ҹжҙ»е’ҢиүәжңҜзҡ„еҹәжң¬еҠҹпјҢжғізҷ»е Ӯе…Ҙе®Өе°ұжҳҜдёҖеҸҘз©әиҜқгҖӮдёҖж¬ЎпјҢжҲ‘еҺ»зңӢжңӣзҺӢиҖҒеёҲпјҢеҲ°д»–家时пјҢд»–жӯЈеңЁз”»е®ӨдҪңз”»пјҢжҲ‘иө°е…Ҙе…¶й—ҙпјҢйЎҝз”ҹж„ҹжӮҹпјҢеӨ©ең°д»ҘзҒөж°”иҖҢз”ҹзү©пјҢ画家д»ҘзҒөж°”иҖҢжҲҗеӣҫгҖӮеҸӘи§Ғд»–е…Ҳ用笔жІҫйҖӮйҮҸзҡ„ж°ҙе’ҢеўЁпјҢ然еҗҺдёӯй”Ӣ用笔画еҮәйӣҒзҡ„еӨҙйўҲйғЁпјҢеҶҚиҪ¬дёәдҫ§й”Ӣжү«еҮәиғёйғЁе’Ңи…№йғЁпјҢеўЁиүІз”ұжө“еҲ°ж·ЎпјҢжӯӨ时笔дёҠеўЁиүІеҝ«е°ҪпјҢ笔已散й”ӢпјҢжӯЈеҘҪ用散笔ж“Ұжү«еҮәйӣҒиғҢйғЁпјҢз”ЁжӯӨ笔法表зҺ°йӣҒиғҢйғЁзҡ„иҠұзҫҪпјҢй»‘зҷҪзӣёй—ҙпјҢз”ҹеҠЁиҮӘ然гҖӮиҮіжӯӨпјҢдёҖ笔墨е·ұз”Ёе°ҪпјҢеҶҚжІҫжө“еўЁеҠ е°‘и®ёж°ҙпјҢеҮ 笔еҶҷеҮәйӣҒзҝ…е°–зҡ„й»‘иүІзҫҪжҜӣгҖӮ然еҗҺеҶҚз”Ёж·ЎеўЁйҖҶй”ӢеҮ 笔д»ҺеҸіеҗ‘е·ҰеҶҷеҮәйӣҒе°ҫпјҢжңҖеҗҺжҚўж”Ҝе°ҸзӮ№зҡ„笔用й»ҜиүІз”»еҮәйӣҒи…ҝе’ҢеҳҙпјҢжңҖеҗҺзӮ№зқӣгҖӮиҮіжӯӨпјҢдёҖеҸӘз«ҷйӣҒеұ•зҺ°еңЁзңјеүҚгҖӮжҲ‘еұҸдҪҸе‘јеҗёпјҢж·ұж·ұдҪ“дјҡеҲ°пјҡзңҹжӯЈзҡ„иҠұйёҹпјҢжҳҜд»Һ画家鼻尖ејҖеҮәзҡ„иҠұпјҢеҝғе°–йЈһеҮәзҡ„йёҹгҖӮйҡҫжҖӘдёӯеӣҪзҫҺжңҜ家еҚҸдјҡиҜ„и®ә委е‘ҳдјҡеҺҹеүҜдё»д»»гҖҒжұҹиӢҸзңҒзҫҺжңҜйҰҶеүҜйҰҶй•ҝ马йёҝеўһиөһжӣ°пјҡ“иҫ№йӣҒиӢҮй—ҙйЈһд№…иҝңпјҢзҺӢйёҝеұ…然еҸҲеҮәж–°”в‘ гҖӮ

жіЁпјҡв‘ иҫ№еҜҝж°‘е®ӨеҗҚ“иӢҮй—ҙд№ҰеұӢ”пјҢзҺӢе…ҶеҘҺе®ӨеҗҚ“еұ…然ж–Ӣ”гҖӮ