内容详情

2022年06月09日

淮安“古末口”及“五坝”的修筑与历史价值

阅读数:12828

董树华

古末口现貌

五坝附近石工遗存

淮安地处淮河下游,京杭大运河南北贯穿境内。汉武帝元狩六年(前117),在境内设射阳县,县治在射水北岸。淮安城原是射阳境内的一个大镇。东晋义熙七年(411),于此设山阳郡、山阳县。唐、宋废山阳郡,置楚州,州治设山阳县。宋末改为淮安军、淮安县。元朝设置淮安路,县复称山阳。明、清改设淮安府,县仍称山阳。军、路、府治均设于此。民国以后,恢复淮安县名。

春秋末期,吴王夫差为争霸中原,于周敬王三十四年(前486),南起扬州长江边邗江筑城穿沟,沿途拓沟穿湖开挖北至楚州(淮安)旧城北五里与古淮河连接。为防邗沟水流急、落差大,而直接入淮, 故于沟、河相接处设堰坝,称“末口”,成为南北要冲,交通枢纽。

随着漕运的不断发展,历代在末口附近兴建了很多水工设施。北宋初,将北辰堰改为石闸、建立南北斗门,明代在末口两侧,相继修筑了仁、义、礼、智、信“五坝”。因此遐迩闻名,成为淮安城市的起源,至今仍有重要历史价值。

一、从邗沟的开凿到末口形成

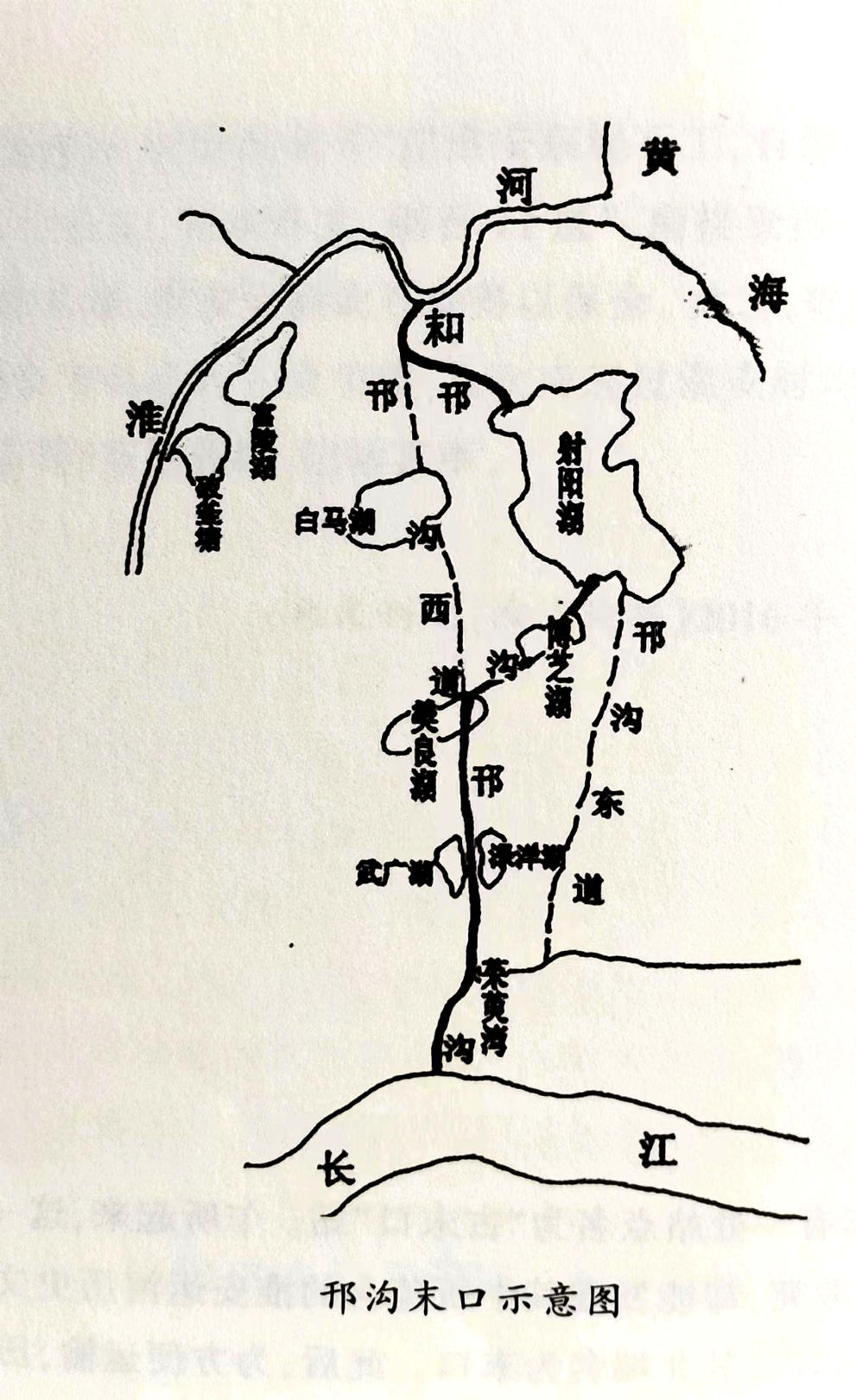

邗沟开凿之前,淮河流域和长江流域的水上交通是隔绝的。春秋末期,吴国强盛一时,吴王夫差为争霸中原,也就是周敬王三十四年(前486),南起扬州长江边邗江筑城穿沟,向东北开凿航道,沿途拓沟穿湖至射阳湖,开挖至楚州(淮安)旧城北五里末口与淮河连接。这条航道,大半利用天然湖泊沟通,打通了一条向北方运送军队、粮草的通道,史称邗沟东道,亦称中渎水,邗沟成为唯一沟通江淮的航道。这是我国开挖最早的一段人工运河,也是世界上最古老的人工运河之一。

《天下郡国利病书》引《图经》云:“北神堰在楚州城北五里,吴王夫差欲通江淮,于此立堰者。”当时因邗沟底高,淮河底低,为防邗沟水流太急、落差太大而直接入淮,影响航运安全,故于沟、河相接处修筑一个堰坝,因地处北辰坊,故名北辰堰(又称北辰埝、北神埝),与淮河相隔,后人一直称之为“末口”。末口原本仅是一河口名称,但它却是我国东部南北通道的重要节点。随着漕运事业的不断发展,来往的官员、客商、文人墨客无不熟知,所以末口的知名度已超过了北辰坊、北辰堰、北神埝。宋代秦少游《邗沟》诗描述了宋时邗沟的景象:“霜落邗沟积水清,寒星无数傍船明,菰蒲深处疑无地,忽有人间笑语声”。对于末口的具体位置,清乾隆《山阳县志》记载:“石闸即古末口”;清朝人胡渭《禹贡锥指》记载:“山阳县北五里之北辰堰,即古末口也。”末口均指今淮安新城北水关。

邗沟开凿以后,沿线又有过多次修筑。隋炀帝大业元年(605)征集民夫10万人,拓浚邗沟。据《大业杂记》记载:拓浚工程“自山阳至扬子江三百余里,水道宽四十步”。由于邗沟东道迂回遥远,在邗沟或湖中行船,又多风浪险阻,后由今高邮市界首向北分段延伸,经过三次裁弯取直,形成邗沟西道,但黄浦以北,多系人工开挖,河深浅窄,水位无保证,枯水季节仍由东道行驶,形成东西长道长期并存。明代以前,古淮河流经淮安城北东侧,长江、淮河间来往船只必经于此,南宋光宗绍熙五年(1194)黄河夺淮,淮安境内的淮河遂成为黄河入海流道,但末口仍保持着南北要冲、交通枢纽作用。

二、修筑石闸、南北斗门

宋代以后,邗沟通称之为运河。由于漕运的作用不断增大,随着经济重心逐步移向东南,漕运粮船不断增加,仅宋代漕粮运输量达六百万石至八百万石,为当时最重要的水上航道。明清两代,邗沟的漕运地位更显重要,每到运粮季节,有12000艘漕船,12万漕军“帆樯衔尾,绵亘数省”。为保证邗沟长期通航不淤塞,减少水流对堤岸的冲击、严重浸蚀,后来在运河大堤用巨石修筑了护石墙,并不断加固,特别是在末口附近兴建了堰坝、石闸、斗门等很多水工设施,进一步提高江淮之间货物的转运能力。北宋初年,在原北辰堰抵达城北淮河南侧沟、河相接处,将北辰堰修筑为石闸,建立南、北两个斗门。所谓石闸,是用条石砌成水闸,上面架设桥面可通行车辆和行人,下面闸室两边有凹槽,可放置活动挡水板用来控制上下游水位,平时可直接通船。所谓斗门,在河道中设置固定的栏河障碍,随时控制、抬高水位,让船只顺利通行,相似于现代船闸。

据清同治《重修山阳县志》记载:“新城北水关,当未筑城时为石闸,古邗沟由射阳至末口入淮,石闸即古末口地也。自新城筑而石闸变为北水关矣。”石闸在今翔宇大道南侧、现淮安文旅新城以西约百米处。当地群众曾于1968年秋冬整修渠道时,发现石闸(北水关)闸室为单孔,闸身长四丈,宽约三丈,闸墙高约一丈五尺,由条石、城砖合砌,门槽宽二尺许,闸底板亦用条石拼砌,三合土垫层,下部打有木桩。砖、石均用石灰和糯米汁浇筑,相当牢固。今石闸原址已兴修了穿公路的地涵,石闸以南的邗沟故道,尚清晰可辨。

三、 “五坝”的兴起

为进一步提高江淮之间的转运能力,元朝末年,淮安旧城未修筑新城前,阻断了北辰堰,为确保漕船运粮安全,必须设法避开山阳湾遭遇规模较大的风浪之险。明洪武元年至三年(1368-1370),淮安知府姚斌选址于末口下游的新城东门外柳淮关(俗称下关),建筑仁字坝,将邗沟及老城南的湖水引至坝口。

南宋以后,黄河经泗水夺淮入海,从此淮水下游的水量陡增,紧连着U形的淮河山阳湾,经不起黄河、淮河合流顺势而下的严重冲击,漕船只有经山阳湾最南端的末口石闸入淮,常因水流湍急而遭致覆溺之灾。

明永乐二年(1404),命平江伯陈瑄总理漕政后,又建义字坝与仁字坝相连,随后又在末口上游兴建了礼、智、信三坝,合仁字坝为淮安“五坝”,均在末口东西一线排开,不论漕船和商船北上,不再过闸,而分别从不同坝口盘坝过淮。漕船由仁、义二坝登岸,商船由礼、智、信三坝登岸,盘坝经上马牌坊、下马牌楼,过板闸淮关至清江浦达淮安。

从南方北上的船只抵达坝口后,卸下粮食或货物,借助大坝两端的辘轳绞拉绳索,将空船通过绞盘过坝,再将粮食或货物重新装船入淮。为能使船只顺利过坝,在上下游修作成较缓的平滑坡面,设有简易拖船设备,用人力或畜力拖拉,将船轻而易举的通过坝体滑上滑下。通常为两种方法,一是在航道水位落差小、堰坝高度不大时,利用人力改变推船支点,逐步来回向前推移,达到过坝目的。二是航道水位落差较大、船只载重量大时,以淤泥浆泼洒在坝面上作为润滑剂,并在堰坝两端设立支架辘轳,用人力绞拉绳索带动船只上下滑动实现过坝。船只过坝后,还要在水流湍急的淮河山阳湾逆行。

这“五坝”,并非我们熟知的拦河坝,而是坝体与水流方向平行或呈钝角的“顺河坝”,专门选择凹岸建筑,避开河道主流的冲刷。所以“五坝”既是护岸工程,更是漕粮及大宗货物的转运码头。

四、“五坝”的衰退

淮安城西的管家湖(亦称西湖)西北,宋雍熙元年至四年(984—987),淮南转运使刘蟠自末口至淮阴磨盘口开沙河六十里,乔维岳继任淮南转运使后,又开沙河四十里,其后漕船由沙河至磨盘口入湖。由于沙河浅窄,后逐渐淤废,称故沙河。陈瑄于明永乐十三年(1415)沿故沙河遗迹凿清江浦河,自淮安西门抵达板闸,以便漕运,名谓“新路”,还从板闸以西再分置四闸,“严司启闭”,以阻止黄河、淮河内水回灌,即今里运河。从此,淮安“五坝”的转运量大减,但仍然使用,特别是清江浦淤塞时,更为依赖“五坝”。

明万历年初,民船仍旧在“五坝”盘坝,每年雇行夫1800人,做工6个月。万历五年(1577),漕运总督吴桂芳,疏通山阳(淮安)城西运道,浚工筑堤,自黄浦至板闸长70里,与清江浦运河连通,从此,运道改由城西,即今里运河航线。

万历十七年(1589),引河被冲开,黄河水夺故道,由清江浦向东转个“凹”字形大湾(山阳湾),至今淮安城北向东过末口经刘伶台、柳浦湾(季桥大湾)折向北经顺河三堡至赤晏庙,转东过安东(今涟水)向东南转东北到云梯关入黄海。“五坝”从此逐渐衰落,新城去城甚远,末口、“五坝”也不再通船了,新城北门外老河漕逐渐淤塞,被改称为“市河”,淮安末口、“五坝”终被彻底废弃,距今已430余年。

今五坝皆废,经专家多次考证,目前具体坝址位置:

仁字坝 位于今新城东门外,下关西桥北首古濠河(城河)侧,濠河尚有遗迹可辨。

义字坝 位于新城东北拐处,仁字坝的西北,海神庙南边北濠河侧。后来演变成新城“市河”,仍连通两坝遗址。今除市河与东仁桥两处陈迹,仁、义两坝已无迹可寻。

礼字坝 位于新城西北角,翔宇大道两测。遗址处原尚存有跨越市河老桥一座,人称礼字坝桥。翔宇大道扩宽后被废弃,曾设牌坊一座,上书“礼字坝”三字。今老城北门大街与翔宇大道十字路口一直称为礼字坝。

智字坝 位于今翔宇大道国际商城对面约300米处,乌沙河分叉前隔河相望的两处高墩。坝体的东部遗址,坐落在今玖珑湾西北段围墙到马路中心线一带。重要遗存有:国际商城内特意保留的“乌沙河”残段;翔宇大道东侧跨越乌沙河的头桥(镌有“头桥”字样的石梁,今存沈坤状元府内);玖珑湾西北角“利济桥”。

信字坝 位于翔宇大道“板闸岔口”公交站台南路中心,板闸新闸村窑汪东60米,汪廷珍祠堂南边,古有“窑沟府”之称。现尚存府前旗杆圆石两块,石座直径约90厘米,厚30厘米,石座内有孔,直径40厘米。当地群众曾在此刨出长四米许木桩,地下有挡土木板、柴草等物。

五、末口成为淮安城市最早发源地

末口扼邗沟入淮之口,为长江、淮河、黄河、永济河四大水系的枢纽,不但是水上交通要冲,且江淮地区发生战争,淮安成为必争之地。长期以来,淮安一直是“南必得而后进取有资,北必得而后饷运无阻”的军事重镇。邗沟的开凿,最初出于军事需要,东汉时,即利用运河进行漕运,其后,经济中心逐步由东北移向东南,漕运任务日益繁重。

元末明初,进入鼎盛时期。据史册记载,当时“江南全省,糟米什项居天下强半。”加上南北商货,运输量更大。这些物资,或由末口过闸入淮,或由末口盘坝至清江浦入淮。随着历史变迁,邗沟逐渐成为我国东部平原地区水上航运的大动脉的重要组成部分。东汉末年,漕运的兴起,邗沟成为保证漕粮运输的生命线,从此,淮安逐步成为漕运中心。明清时期有幸成为中央负责漕运的派出机构——漕运总督部院所在地,名副其实地成为漕运的主角。明清时期末口还是盐运要津,淮北盐商聚居于河下乃至整个淮安城市,至此,末口先后使用了2075年。

由此可以看出,末口是淮安城市最早的发源地,历史上曾一度市井繁盛,人烟聚集。新罗坊在末口的两侧,是唐代新罗国(今朝鲜半岛)侨民在中国的聚居区。新罗人的主要职业是造船、航海和海上贸易,修造船只和停泊可供航海的大船,必须靠近淮河,以便很容易地通过淮河入海。末口是古运河与古淮河的联接处,是天然良港,由此向西去是北辰坊(今新城村),向东是下关,均是繁华的商业区。唐代东邻朝鲜、日本等国与中国政府的正常交往,往往都从淮河进出。交通的便利,使当时的楚州(淮安)经济富庶,成为沿海一带的交通枢纽、政治经济中心、商贸中心,成为一个港口城市。

六、“古末口”“五坝”的历史价值

淮安“古末口”作为京杭大运河以及淮安城市的重要历史文化遗存,越来越受到人们的重视;末口、“五坝”遗迹很少,由于城市建设,也很难可寻,唯翔宇南道与北门大街路口的礼字坝地名尚存。1982年,原淮安县人民政府于此修建了一座纪念牌坊。牌坊由两根仿石砖柱架托着两根石质横梁构成,匾额上由著名书法家费新我书写的有行书体,“古末口”横额,遗址面积达5000平方米,对研究大运河和淮河演变史,淮安古城的发展史,均具有十分重要意义。牌坊背面,刻有记载古末口的史料,详细讲述了古末口兴衰变迁的历史,在航运历史上的重要作用,及其对于淮安城市兴起的开创性意义。碑文曰:“噫!古末口,实乃淮安城之根本也。设若无末口,则断无淮安之城市。而末口之彰显于史,乱世则缘于攻守之剧也,盛世则麇以舟车之繁也。遥想夫差当年,待渡堰前,舳舻塞运,旌旗蔽日,干将寒光,风云霸气,威灵起于末口,怒潮直压淮泗。而人烟之聚,市井之繁,亦始于此也。”

2003年3月,“古末口”遗址被公布为淮安市第二批文物保护单位。2006年,“古末口”遗址被列为“全国重点文物保护单位大运河江苏段”重要的不可移动文物。由末口而山阳,由山阳而楚州,由楚州而淮安,每一次变化都与末口重要战略地位相关。末口是淮安建城和城市繁荣的源头和动力,这段历史也同样见证了淮安城2500年以来的建城史。

2017年8月,在原“古末口”附近建设工地,发现一处南宋水工遗址,专家认为,应为宋代邗沟盘粮过坝码头遗址。此处遗址在古邗沟旁、新罗坊遗址附近,位于“古末口”遗址范围,属于“世界文化遗产——中国大运河”保护缓冲带内,属于全国重点文物保护范围。这一发现,见证了淮安自古就是南北交通枢纽和运河之都,而且是唐宋期间重要港口城市,对大运河文化的保护与研究有着重大的意义。

新中国建立以来,京杭大运河淮扬段经过多次整治、截弯取直、升级改造。古邗沟范围内建成了江都和淮安两个梯级水利工程枢纽,成为南水水上运输的重要通道,而且集流域防洪、排涝、灌溉、调水、航道、城乡供水等综合效益于一体,成为促进苏中、苏北区域经济发展的水上黄金航道,南水北调东线工程的主要输水线路。