еҶ…е®№иҜҰжғ…

2023е№ҙ03жңҲ23ж—Ҙ

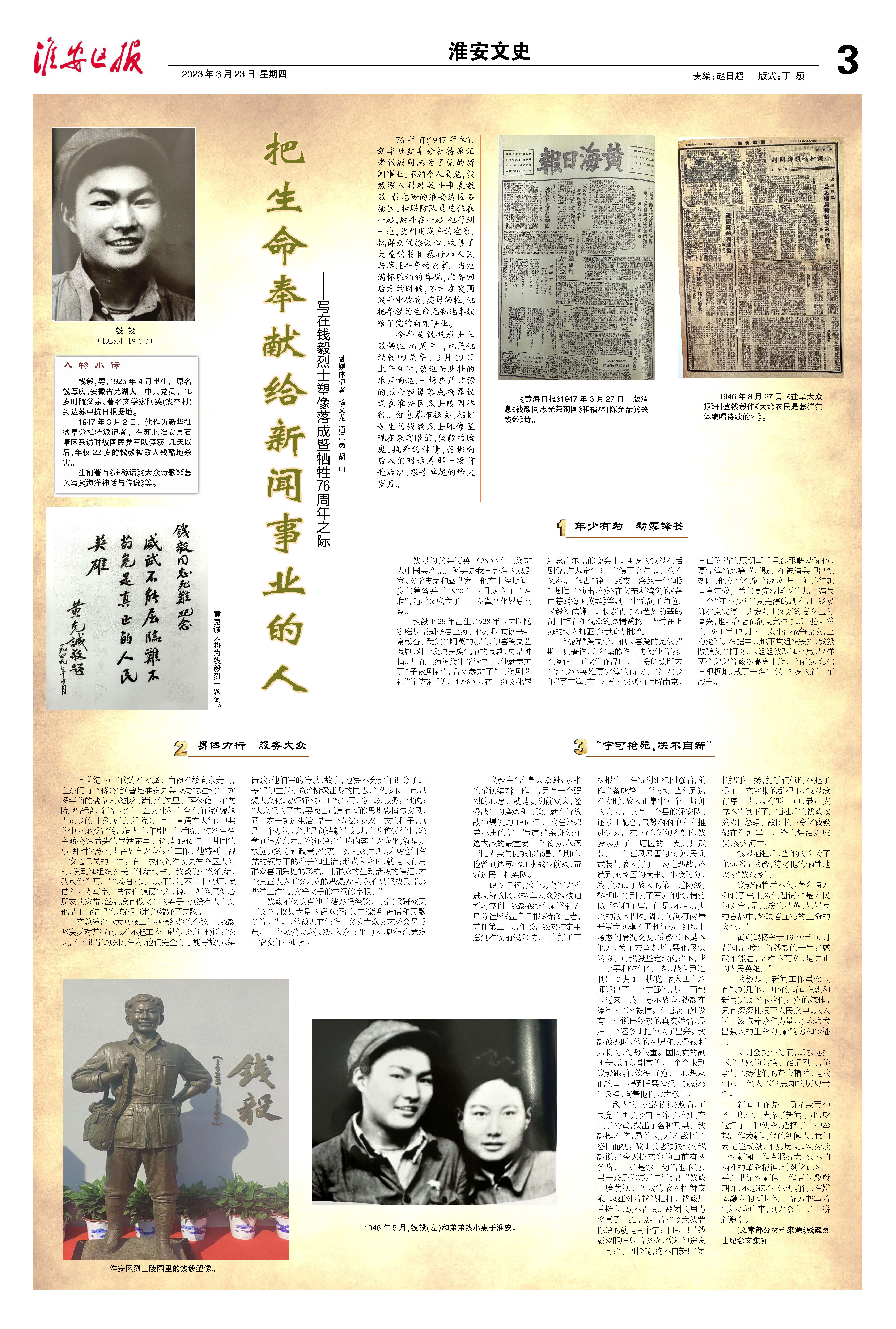

жҠҠз”ҹе‘ҪеҘүзҢ®з»ҷж–°й—»дәӢдёҡзҡ„дәә

вҖ”вҖ”еҶҷеңЁй’ұжҜ…зғҲеЈ«еЎ‘еғҸиҗҪжҲҗжҡЁзүәзүІ76е‘Ёе№ҙд№Ӣйҷ…

йҳ…иҜ»ж•°пјҡ2972

иһҚеӘ’дҪ“и®°иҖ… жқЁж–Үйҫҷ йҖҡи®Ҝе‘ҳ иғЎ еұұ

й’ұ жҜ…

пјҲ1925.4-1947.3пјү

дәә зү© е°Ҹ дј

й’ұжҜ…пјҢз”·пјҢ1925е№ҙ4жңҲеҮәз”ҹгҖӮеҺҹеҗҚй’ұеҺҡеәҶпјҢе®үеҫҪзңҒиҠңж№–дәәгҖӮдёӯе…ұе…ҡе‘ҳгҖӮ16еІҒж—¶йҡҸзҲ¶дәІгҖҒи‘—еҗҚж–ҮеӯҰ家йҳҝиӢұ(й’ұжқҸжқ‘)еҲ°иҫҫиӢҸдёӯжҠ—ж—Ҙж №жҚ®ең°гҖӮ

1947е№ҙ3жңҲ2ж—ҘпјҢд»–дҪңдёәж–°еҚҺзӨҫзӣҗйҳңеҲҶзӨҫзү№жҙҫи®°иҖ…пјҢ еңЁиӢҸеҢ—ж·®е®үеҺҝзҹіеЎҳеҢәйҮҮи®ҝж—¶иў«еӣҪж°‘е…ҡеҶӣйҳҹдҝҳиҺ·гҖӮеҮ еӨ©д»ҘеҗҺпјҢе№ҙд»…22еІҒзҡ„й’ұжҜ…иў«ж•Ңдәәж®Ӣй…·ең°жқҖе®ігҖӮ

з”ҹеүҚи‘—жңүгҖҠеә„зЁјиҜқгҖӢгҖҠеӨ§дј—иҜ—жӯҢгҖӢгҖҠжҖҺд№ҲеҶҷгҖӢгҖҠжө·жҙӢзҘһиҜқдёҺдј иҜҙгҖӢзӯүгҖӮ

гҖҠй»„жө·ж—ҘжҠҘгҖӢ1947е№ҙ3жңҲ27ж—ҘдёҖзүҲж¶ҲжҒҜгҖҠй’ұжҜ…еҗҢеҝ—е…үиҚЈж®үеӣҪгҖӢе’ҢзҰҸжһ—пјҲйҷҲе…ҒиұӘпјүгҖҠе“ӯй’ұжҜ…гҖӢиҜ—гҖӮ

1946е№ҙ8жңҲ27ж—ҘгҖҠзӣҗйҳңеӨ§дј—жҠҘгҖӢеҲҠзҷ»й’ұжҜ…дҪңгҖҠеӨ§ж№ҫеҶңж°‘жҳҜжҖҺж ·йӣҶдҪ“зј–е”ұиҜ—жӯҢзҡ„пјҹгҖӢгҖӮ

й»„е…ӢиҜҡеӨ§е°Ҷдёәй’ұжҜ…зғҲеЈ«йўҳиҜҚгҖӮ

ж·®е®үеҢәзғҲеЈ«йҷөеӣӯйҮҢзҡ„й’ұжҜ…еЎ‘еғҸгҖӮ

1946е№ҙ5жңҲпјҢй’ұжҜ…пјҲе·Ұпјүе’Ңејҹејҹй’ұе°Ҹжғ дәҺж·®е®үгҖӮ

76е№ҙеүҚ(1947е№ҙеҲқ)пјҢж–°еҚҺзӨҫзӣҗйҳңеҲҶзӨҫзү№жҙҫи®°иҖ…й’ұжҜ…еҗҢеҝ—дёәдәҶе…ҡзҡ„ж–°й—»дәӢдёҡпјҢдёҚйЎҫдёӘдәәе®үеҚұпјҢжҜ…然ж·ұе…ҘеҲ°еҜ№ж•Ңж–—дәүжңҖжҝҖзғҲгҖҒжңҖеҚұйҷ©зҡ„ж·®е®үиҫ№еҢәзҹіеЎҳеҢәпјҢе’ҢиҒ”йҳІйҳҹе‘ҳеҗғдҪҸеңЁдёҖиө·пјҢжҲҳж–—еңЁдёҖиө·гҖӮд»–жҜҸеҲ°дёҖең°пјҢе°ұеҲ©з”ЁжҲҳж–—зҡ„з©әйҡҷпјҢжүҫзҫӨдј—дҝғиҶқи°ҲеҝғпјҢ收йӣҶдәҶеӨ§йҮҸзҡ„и’ӢеҢӘжҡҙиЎҢе’Ңдәәж°‘дёҺи’ӢеҢӘж–—дәүзҡ„ж•…дәӢгҖӮеҪ“д»–ж»ЎжҖҖиғңеҲ©зҡ„е–ңжӮҰпјҢеҮҶеӨҮеӣһеҗҺж–№зҡ„ж—¶еҖҷпјҢдёҚе№ёеңЁзӘҒеӣҙжҲҳж–—дёӯиў«жҚ•пјҢиӢұеӢҮзүәзүІпјҢд»–жҠҠе№ҙиҪ»зҡ„з”ҹе‘Ҫж— з§Ғең°еҘүзҢ®з»ҷдәҶе…ҡзҡ„ж–°й—»дәӢдёҡгҖӮ

д»Ҡе№ҙжҳҜй’ұжҜ…зғҲеЈ«еЈ®зғҲзүәзүІ76е‘Ёе№ҙ пјҢд№ҹжҳҜд»–иҜһиҫ°99е‘Ёе№ҙгҖӮ3жңҲ19ж—ҘдёҠеҚҲ9ж—¶пјҢиұӘиҝҲиҖҢжӮІеЈ®зҡ„д№җеЈ°е“Қиө·пјҢдёҖеңәеә„дёҘиӮғз©Ҷзҡ„зғҲеЈ«еЎ‘еғҸиҗҪжҲҗжҸӯ幕д»ӘејҸеңЁж·®е®үеҢәзғҲеЈ«йҷөеӣӯдёҫиЎҢгҖӮзәўиүІе№•еёғиӨӘеҺ»пјҢж ©ж ©еҰӮз”ҹзҡ„й’ұжҜ…зғҲеЈ«йӣ•еғҸе‘ҲзҺ°еңЁжқҘе®ҫзңјеүҚпјҢеқҡжҜ…зҡ„и„ёеәһпјҢжү§зқҖзҡ„зҘһжғ…пјҢд»ҝдҪӣеҗ‘еҗҺдәә们жҳӯзӨәзқҖйӮЈдёҖж®өеүҚиөҙеҗҺ继гҖҒиү°иӢҰеҚ“и¶Ҡзҡ„зғҪзҒ«еІҒжңҲгҖӮ

1 е№ҙе°‘жңүдёә еҲқйңІй”ӢиҠ’

й’ұжҜ…зҡ„зҲ¶дәІйҳҝиӢұ1926е№ҙеңЁдёҠжө·еҠ е…ҘдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡгҖӮйҳҝиӢұжҳҜжҲ‘еӣҪи‘—еҗҚзҡ„жҲҸеү§е®¶гҖҒж–ҮеӯҰеҸІе®¶е’Ңи—Ҹд№Ұ家гҖӮд»–еңЁдёҠжө·жңҹй—ҙпјҢеҸӮдёҺзӯ№еӨҮ并дәҺ1930е№ҙ3жңҲжҲҗз«ӢдәҶ“е·ҰиҒ””пјҢйҡҸеҗҺеҸҲжҲҗз«ӢдәҶдёӯеӣҪе·Ұзҝјж–ҮеҢ–з•ҢжҖ»еҗҢзӣҹгҖӮ

й’ұжҜ…1925е№ҙеҮәз”ҹпјҢ1928е№ҙ3еІҒж—¶йҡҸ家еәӯд»ҺиҠң湖移еұ…дёҠжө·гҖӮд»–е°Ҹж—¶еҖҷиҜ»д№ҰйқһеёёеӢӨеҘӢгҖӮеҸ—зҲ¶дәІйҳҝиӢұзҡ„еҪұе“ҚпјҢд»–е–ңзҲұж–ҮиүәжҲҸеү§пјҢеҜ№дәҺеҸҚжҳ ж°‘ж—Ҹж°”иҠӮзҡ„жҲҸеү§пјҢжӣҙжҳҜй’ҹжғ…гҖӮж—©еңЁдёҠжө·ж»Ёжө·дёӯеӯҰиҜ»д№Ұж—¶пјҢд»–е°ұеҸӮеҠ дәҶ“еӯҗеӨңеү§зӨҫ”пјҢеҗҺеҸҲеҸӮеҠ дәҶ“дёҠжө·еү§иүәзӨҫ”“ж–°иүәзӨҫ”зӯүгҖӮ1938е№ҙпјҢеңЁдёҠжө·ж–ҮеҢ–з•ҢзәӘеҝөй«ҳе°”еҹәзҡ„жҷҡдјҡдёҠпјҢ14еІҒзҡ„й’ұжҜ…еңЁиҜқеү§гҖҠй«ҳе°”еҹәз«Ҙе№ҙгҖӢдёӯдё»жј”дәҶй«ҳе°”еҹәгҖӮжҺҘзқҖеҸҲеҸӮеҠ дәҶгҖҠеҸӨеәҷй’ҹеЈ°гҖӢгҖҠеӨңдёҠжө·гҖӢгҖҠдёҖе№ҙй—ҙгҖӢзӯүеү§зӣ®зҡ„жј”еҮәпјҢд»–иҝҳеңЁзҲ¶дәІжүҖзј–еҲӣзҡ„гҖҠзў§иЎҖиӢҚгҖӢгҖҠжө·еӣҪиӢұйӣ„гҖӢзӯүеү§зӣ®дёӯйҘ°жј”дәҶи§’иүІгҖӮй’ұжҜ…еҲқиҜ•й”ӢиҠ’пјҢдҫҝиҺ·еҫ—дәҶжј”иүәз•ҢеүҚиҫҲзҡ„еҲ®зӣ®зӣёзңӢе’Ңи§Ӯдј—зҡ„зғӯжғ…иөһжү¬пјҢеҪ“ж—¶еңЁдёҠжө·зҡ„иҜ—дәәжҹідәҡеӯҗзү№иөӢиҜ—зӣёиө гҖӮ

й’ұжҜ…й…·зҲұж–ҮеӯҰпјҢд»–жңҖе–ңзҲұзҡ„жҳҜдҝ„зҪ—ж–ҜеҸӨе…ёи‘—дҪңпјҢй«ҳе°”еҹәзҡ„дҪңе“ҒжӣҙдҪҝд»–зқҖиҝ·гҖӮеңЁйҳ…иҜ»дёӯеӣҪж–ҮеӯҰдҪңе“Ғж—¶пјҢе°ӨзҲұйҳ…иҜ»жҳҺжң«жҠ—жё…е°‘е№ҙиӢұйӣ„еӨҸе®Ңж·ізҡ„иҜ—ж–ҮгҖӮ“жұҹе·Ұе°‘е№ҙ”еӨҸе®Ңж·іпјҢеңЁ17еІҒж—¶иў«жҠ“жҚ•жҠји§ЈеҚ—дә¬пјҢж—©е·ІйҷҚжё…зҡ„еҺҹжҳҺжңқйҮҚиҮЈжҙӘжүҝз•ҙеҠқйҷҚд»–пјҢеӨҸе®Ңж·іеҪ“еәӯз—ӣйӘӮеҘёиҙјгҖӮеңЁиў«жё…е…өжҠјеҮәеӨ„ж–©ж—¶пјҢд»–з«ӢиҖҢдёҚи·ӘпјҢи§Ҷжӯ»еҰӮеҪ’гҖӮйҳҝиӢұжӣҫжғійҮҸиә«е®ҡеҒҡпјҢдёәдёҺеӨҸе®Ңж·іеҗҢеІҒзҡ„е„ҝеӯҗзј–еҶҷдёҖдёӘ“жұҹе·Ұе°‘е№ҙ”еӨҸе®Ңж·ізҡ„еү§жң¬пјҢи®©й’ұжҜ…йҘ°жј”еӨҸе®Ңж·ігҖӮй’ұжҜ…еҜ№дәҺзҲ¶дәІзҡ„ж„Ҹеӣҫз”ҡдёәй«ҳе…ҙпјҢд№ҹйқһеёёжғійҘ°жј”еӨҸе®Ңж·ідәҶеҚҙеҝғж„ҝгҖӮ然иҖҢ1941е№ҙ12жңҲ8ж—ҘеӨӘе№іжҙӢжҲҳдәүзҲҶеҸ‘пјҢдёҠжө·жІҰйҷ·гҖӮж №жҚ®дёӯе…ұең°дёӢе…ҡз»„з»Үе®үжҺ’пјҢй’ұжҜ…и·ҹйҡҸзҲ¶дәІйҳҝиӢұпјҢдёҺе§җе§җй’ұз’Һе’Ңе°Ҹжғ гҖҒеҺҡзҘҘдёӨдёӘејҹејҹзӯүжҜ…然ж’ӨзҰ»дёҠжө·пјҢеүҚеҫҖиӢҸеҢ—жҠ—ж—Ҙж №жҚ®ең°пјҢжҲҗдәҶдёҖеҗҚе№ҙд»…17еІҒзҡ„ж–°еӣӣеҶӣжҲҳеЈ«гҖӮ

2 иә«дҪ“еҠӣиЎҢ жңҚеҠЎеӨ§дј—

дёҠдё–зәӘ40е№ҙд»Јзҡ„ж·®е®үеҹҺпјҢз”ұй•Үж·®жҘјеҗ‘дёңиө°еҺ»пјҢеңЁдёңй—ЁжңүдёӘи’Ӣе…¬йҰҶпјҲжӣҫжҳҜж·®е®үеҺҝе…өеҪ№еұҖзҡ„й©»ең°пјүгҖӮ70еӨҡе№ҙеүҚзҡ„зӣҗйҳңеӨ§дј—жҠҘзӨҫе°ұи®ҫеңЁиҝҷйҮҢгҖӮи’Ӣе…¬йҰҶдёҖе®…дёӨйҷўпјҢзј–иҫ‘йғЁгҖҒж–°еҚҺзӨҫеҚҺдёӯдә”ж”ҜзӨҫе’Ңз”өеҸ°еңЁеүҚйҷўпјҲзј–иҫ‘дәәе‘ҳе°‘зҡ„ж—¶еҖҷд№ҹдҪҸиҝҮеҗҺйҷўпјүгҖӮжңүй—ЁзӣҙйҖҡдёңеӨ§иЎ—пјҢдёӯе…ұеҚҺдёӯдә”ең°е§”е®Јдј йғЁеҗҢзӣҗйҳңеҚ°еҲ·еҺӮеңЁеҗҺйҷўпјӣиө„ж–ҷе®ӨдҪҸеңЁи’Ӣе…¬йҰҶеҗҺеӨҙзҡ„尼姑еәөйҮҢгҖӮиҝҷжҳҜ1946е№ҙ4жңҲй—ҙзҡ„дәӢпјҢйӮЈж—¶й’ұжҜ…еҗҢеҝ—еңЁзӣҗйҳңеӨ§дј—жҠҘзӨҫе·ҘдҪңгҖӮд»–зү№еҲ«йҮҚи§Ҷе·ҘеҶңйҖҡи®Ҝе‘ҳзҡ„е·ҘдҪңгҖӮжңүдёҖж¬Ўд»–еҲ°ж·®е®үеҺҝеӯЈжЎҘеҢәеӨ§ж№ҫжқ‘пјҢеҸ‘еҠЁе’Ңз»„з»ҮеҶңж°‘йӣҶдҪ“зј–иҜ—жӯҢгҖӮй’ұжҜ…иҜҙпјҡ“дҪ 们编пјҢжҲ‘д»ЈдҪ 们еҶҷгҖӮ”“йЈҺжү«ең°пјҢжңҲзӮ№зҒҜ”пјҢз”ЁдёҚзқҖдёҠ马зҒҜпјҢе°ұеҖҹзқҖжңҲе…үеҶҷеӯ—гҖӮиҙ«еҶң们йҡҸдҫҝеқҗзқҖпјҢиҜҙзқҖпјҢеҘҪеғҸеҗҢзҹҘеҝғжңӢеҸӢи°Ҳ家常пјҢдёқжҜ«жІЎжңүеҒҡж–Үз« зҡ„жһ¶еӯҗпјҢд№ҹжІЎжңүдәәеңЁж„Ҹд»–жҳҜдё»жҢҒзј–е”ұзҡ„пјҢе°ұеҫҲйЎәеҲ©ең°зј–еҘҪдәҶиҜ—жӯҢгҖӮ

еңЁжҖ»з»“зӣҗйҳңеӨ§дј—жҠҘдёүе№ҙеҠһжҠҘз»ҸйӘҢзҡ„дјҡи®®дёҠпјҢй’ұжҜ…еқҡеҶіеҸҚеҜ№жҹҗдәӣеҗҢеҝ—зңӢдёҚиө·е·ҘеҶңзҡ„й”ҷиҜҜи®әзӮ№гҖӮд»–иҜҙпјҡ“еҶңж°‘пјҢиҝһдёҚиҜҶеӯ—зҡ„еҶңж°‘еңЁеҶ…пјҢ他们е®Ңе…ЁжңүжүҚиғҪеҶҷж•…дәӢгҖҒзј–иҜ—жӯҢпјӣ他们еҶҷзҡ„иҜ—жӯҢгҖҒж•…дәӢпјҢд№ҹеҶідёҚдјҡжҜ”зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗзҡ„е·®пјҒ”д»–дё»еј е°Ҹиө„дә§йҳ¶зә§еҮәиә«зҡ„еҗҢеҝ—пјҢйҰ–е…ҲиҰҒдҪҝиҮӘе·ұжҖқжғіеӨ§дј—еҢ–пјҢиҰҒеҘҪеҘҪең°еҗ‘е·ҘеҶңеӯҰд№ пјҢдёәе·ҘеҶңжңҚеҠЎгҖӮд»–иҜҙпјҡ“еӨ§дј—жҠҘзҡ„еҗҢеҝ—пјҢиҰҒдҪҝиҮӘе·ұе…·жңүж–°зҡ„жҖқжғіж„ҹжғ…дёҺж–ҮйЈҺпјҢеҗҢе·ҘеҶңдёҖиө·иҝҮз”ҹжҙ»пјҢжҳҜдёҖдёӘеҠһжі•пјӣеӨҡж”№е·ҘеҶңзҡ„зЁҝеӯҗпјҢд№ҹжҳҜдёҖдёӘеҠһжі•гҖӮе°Өе…¶жҳҜеҲӣйҖ ж–°зҡ„ж–ҮйЈҺпјҢеңЁж”№зЁҝиҝҮзЁӢдёӯпјҢиғҪеӯҰеҲ°еҫҲеӨҡдёңиҘҝгҖӮ”д»–иҝҳиҜҙпјҡ“е®Јдј еҶ…е®№зҡ„еӨ§дј—еҢ–пјҢе°ұжҳҜиҰҒж №жҚ®е…ҡзҡ„ж–№й’Ҳж”ҝзӯ–пјҢд»ЈиЎЁе·ҘеҶңеӨ§дј—и®ІиҜқпјҢеҸҚжҳ 他们еңЁе…ҡзҡ„йўҶеҜјдёӢзҡ„ж–—дәүе’Ңз”ҹжҙ»пјӣеҪўејҸеӨ§дј—еҢ–пјҢе°ұжҳҜеҸӘжңүз”ЁзҫӨдј—е–ңй—»д№җи§Ғзҡ„еҪўејҸпјҢз”ЁзҫӨдј—зҡ„з”ҹеҠЁжҙ»жіјзҡ„иҜӯжұҮпјҢжүҚиғҪзңҹжӯЈиЎЁиҫҫе·ҘеҶңеӨ§дј—зҡ„жҖқжғіж„ҹжғ…гҖӮжҲ‘们иҰҒеқҡеҶідёўжҺүйӮЈдәӣжҙӢйҮҢжҙӢж°”гҖҒж–Үд№Һж–Үд№Һзҡ„з©әжҙһзҡ„еӯ—зңјгҖӮ”

й’ұжҜ…дёҚд»…и®Өзңҹең°жҖ»з»“еҠһжҠҘз»ҸйӘҢпјҢиҝҳжіЁйҮҚз ”з©¶ж°‘й—ҙж–ҮеӯҰпјҢ收йӣҶеӨ§йҮҸзҡ„зҫӨдј—иҜӯжұҮгҖҒеә„зЁјиҜқгҖҒзҘһиҜқе’Ңж°‘жӯҢзӯүзӯүгҖӮеҪ“ж—¶пјҢд»–иў«иҒҳе…јд»»еҚҺдёӯж–ҮеҚҸеӨ§дј—ж–Үиүә委дјҡе‘ҳ委е‘ҳгҖӮдёҖдёӘзғӯзҲұеӨ§дј—жҠҘзәёгҖҒеӨ§дј—ж–ҮеҢ–зҡ„дәәпјҢе°ұеҫҲжіЁж„Ҹи·ҹе·ҘеҶңдәӨзҹҘеҝғжңӢеҸӢгҖӮ

3 “е®ҒеҸҜжһӘжҜҷпјҢеҶідёҚиҮӘж–°”

й’ұжҜ…еңЁгҖҠзӣҗйҳңеӨ§дј—гҖӢжҠҘзҙ§еј зҡ„йҮҮи®ҝзј–иҫ‘е·ҘдҪңдёӯпјҢеҸҰжңүдёҖдёӘејәзғҲзҡ„еҝғж„ҝпјҢе°ұжҳҜиҰҒеҲ°еүҚзәҝеҺ»пјҢз»ҸеҸ—жҲҳдәүзҡ„зЈЁз»ғе’ҢиҖғйӘҢгҖӮе°ұеңЁи§Јж”ҫжҲҳдәүзҲҶеҸ‘зҡ„1946е№ҙпјҢд»–еңЁз»ҷејҹејҹе°Ҹжғ зҡ„дҝЎдёӯеҶҷйҒ“пјҡ“дәІиә«еӨ„еңЁиҝҷеҶ…жҲҳзҡ„жңҖйҮҚиҰҒдёҖдёӘжҲҳеңәпјҢж·ұж„ҹж— жҜ”е…үиҚЈдёҺдјҳи¶Ҡзҡ„йҷ…йҒҮгҖӮ”е…¶й—ҙпјҢд»–жӣҫеҲ°иҫҫиӢҸеҢ—ж¶ҹж°ҙжҲҳеҪ№еүҚзәҝпјҢеёҰйўҶиҝҮж°‘е·ҘжӢ…жһ¶йҳҹгҖӮ

1947е№ҙеҲқпјҢж•°еҚҒдёҮи’ӢеҶӣеӨ§дёҫиҝӣж”»и§Јж”ҫеҢәпјҢгҖҠзӣҗйҳңеӨ§дј—гҖӢжҠҘиў«иҝ«жҡӮж—¶еҒңеҲҠгҖӮй’ұжҜ…иў«и°ғд»»ж–°еҚҺзӨҫзӣҗйҳңеҲҶзӨҫжҡЁгҖҠзӣҗйҳңж—ҘжҠҘгҖӢзү№жҙҫи®°иҖ…пјҢ兼任第дёүдёӯеҝғз»„й•ҝгҖӮй’ұжҜ…жү“е®ҡдё»ж„ҸеҲ°ж·®е®үеүҚзәҝйҮҮи®ҝпјҢдёҖиҝһжү“дәҶдёүж¬ЎжҠҘе‘ҠгҖӮеңЁеҫ—еҲ°з»„з»ҮеҗҢж„ҸеҗҺпјҢзЁҚдҪңеҮҶеӨҮе°ұиёҸдёҠдәҶеҫҒйҖ”гҖӮеҪ“д»–еҲ°иҫҫж·®е®үж—¶пјҢж•ҢдәәжӯЈйӣҶдёӯдә”дёӘжӯЈи§„еёҲзҡ„е…өеҠӣпјҢиҝҳжңүдёүдёӘеҺҝзҡ„дҝқе®үйҳҹгҖҒиҝҳд№Ўеӣўй…ҚеҗҲпјҢж°”еҠҝжұ№жұ№ең°жӯҘжӯҘжҺЁиҝӣиҝҮжқҘгҖӮеңЁиҝҷдёҘеі»зҡ„еҪўеҠҝдёӢпјҢй’ұжҜ…еҸӮеҠ дәҶзҹіеЎҳеҢәзҡ„дёҖж”Ҝж°‘е…өжӯҰиЈ…гҖӮдёҖдёӘзӢӮйЈҺжҡҙйӣӘзҡ„еӨңжҷҡпјҢж°‘е…өжӯҰиЈ…дёҺж•Ңдәәжү“дәҶдёҖеңәйҒӯйҒҮжҲҳпјҢиҝҳйҒӯеҲ°иҝҳд№Ўеӣўзҡ„дјҸеҮ»гҖӮеҚҠеӨңж—¶еҲҶпјҢз»ҲдәҺзӘҒз ҙдәҶж•Ңдәәзҡ„第дёҖйҒ“йҳІзәҝпјҢй»ҺжҳҺж—¶еҲҶеҲ°иҫҫдәҶзҹіеЎҳең°еҢәпјҢжғ…еҠҝдјјд№Һзј“е’ҢдәҶдәӣгҖӮдҪҶжҳҜпјҢдёҚз”ҳеҝғеӨұиҙҘзҡ„ж•ҢдәәеӣӣеӨ„и°ғе…өеҗ‘涧河дёӨеІёејҖеұ•еӨ§и§„жЁЎзҡ„еӣҙеүҝиЎҢеҠЁгҖӮз»„з»ҮдёҠиҖғиҷ‘еҲ°жғ…еҶөзӘҒеҸҳпјҢй’ұжҜ…еҸҲдёҚжҳҜжң¬ең°дәәпјҢдёәдәҶе®үе…Ёиө·и§ҒпјҢиҰҒд»–е°Ҫеҝ«иҪ¬з§»гҖӮеҸҜй’ұжҜ…еқҡе®ҡең°иҜҙпјҡ“дёҚпјҢжҲ‘дёҖе®ҡиҰҒе’ҢдҪ 们еңЁдёҖиө·пјҢжҲҳж–—еҲ°иғңеҲ©пјҒ”3жңҲ1ж—ҘжӢӮжҷ“пјҢж•ҢдәәеӣӣеҚҒе…«еёҲжҙҫеҮәдәҶдёҖдёӘеҠ ејәиҝһпјҢд»ҺдёүйқўеҢ…еӣҙиҝҮжқҘгҖӮз»Ҳеӣ еҜЎдёҚж•Ңдј—пјҢй’ұжҜ…еңЁжёЎжІіж—¶дёҚе№ёиў«жҚ•гҖӮзҹіеЎҳиҖҒзҷҫ姓没жңүдёҖдёӘиҜҙеҮәй’ұжҜ…зҡ„зңҹе®һ姓еҗҚпјҢжңҖеҗҺдёҖдёӘиҝҳд№ЎеӣўжҠҠд»–и®ӨдәҶеҮәжқҘгҖӮй’ұжҜ…иў«жҠ“ж—¶пјҢд»–зҡ„е·Ұи…®е’ҢиӮӢйӘЁиў«еҲәеҲҖеҲәдјӨпјҢдјӨеҠҝеҫҲйҮҚгҖӮеӣҪж°‘е…ҡзҡ„еүҜеӣўй•ҝгҖҒеҸӮи°ӢгҖҒеүҜе®ҳзӯүпјҢдёҖдёӘдёӘжқҘеҲ°й’ұжҜ…и·ҹеүҚпјҢиҪҜзЎ¬е…јж–ҪпјҢдёҖеҝғжғід»Һд»–зҡ„еҸЈдёӯеҫ—еҲ°йҮҚиҰҒжғ…жҠҘгҖӮй’ұжҜ…жҖ’зӣ®еңҶзқҒпјҢеҗ‘зқҖ他们еӨ§еЈ°жҖ’ж–ҘгҖӮ

ж•Ңдәәзҡ„иҠұжӢӣйў‘йў‘еӨұиҙҘеҗҺпјҢеӣҪж°‘е…ҡзҡ„еӣўй•ҝдәІиҮӘдёҠйҳөдәҶпјҢ他们еёғзҪ®дәҶе…¬е ӮпјҢж‘ҶеҮәдәҶеҗ„з§ҚеҲ‘е…·гҖӮй’ұжҜ…жҢәзқҖиғёпјҢжҳӮзқҖеӨҙпјҢеҜ№зқҖж•Ңеӣўй•ҝжҖ’зӣ®иҖҢи§ҶгҖӮж•Ңеӣўй•ҝжҒ¶зӢ зӢ ең°еҜ№й’ұжҜ…иҜҙпјҡ“д»ҠеӨ©ж‘ҶеңЁдҪ зҡ„йқўеүҚжңүдёӨжқЎи·ҜпјҢдёҖжқЎжҳҜдҪ дёҖеҸҘиҜқд№ҹдёҚиҜҙпјҢеҸҰдёҖжқЎжҳҜдҪ иҰҒејҖеҸЈиҜҙиҜқпјҒ”й’ұжҜ…дёҖи„ёи”‘и§ҶгҖӮеҮ¶ж®Ӣзҡ„ж•ҢдәәжҢҘиҲһзҡ®йһӯпјҢз–ҜзӢӮеҜ№зқҖй’ұжҜ…жҠҪжү“гҖӮй’ұжҜ…жҳӮйҰ–жҢәз«ӢпјҢжҜ«дёҚз•Ҹжғ§гҖӮж•Ңеӣўй•ҝз”ЁеҠӣе°ҶжЎҢеӯҗдёҖжӢҚпјҢеҡҺеҸ«зқҖпјҡ“д»ҠеӨ©жҲ‘иҰҒдҪ иҜҙзҡ„е°ұжҳҜдёӨдёӘеӯ—пјҡ‘иҮӘж–°’пјҒ”й’ұжҜ…еҸҢзңје–·е°„зқҖжҖ’зҒ«пјҢж„ӨжҖ’ең°иҝёеҸ‘дёҖеҸҘпјҡ“е®ҒеҸҜжһӘжҜҷпјҢз»қдёҚиҮӘж–°пјҒ”еӣўй•ҝжҠҠжүӢдёҖжү¬пјҢжү“жүӢ们йЎҝж—¶дёҫиө·дәҶжЈҚеӯҗгҖӮеңЁеҜҶйӣҶзҡ„д№ұжЈҚдёӢпјҢй’ұжҜ…жІЎжңүе“јдёҖеЈ°пјҢжІЎжңүеҸ«дёҖеЈ°пјҢжңҖеҗҺж”Ҝж’‘дёҚдҪҸеҖ’дёӢдәҶгҖӮзүәзүІеҗҺзҡ„й’ұжҜ…дҫқ然еҸҢзӣ®жҖ’зқҒгҖӮж•Ңеӣўй•ҝдёӢд»Өе°Ҷй’ұжҜ…жһ¶еңЁж¶§жІіеІёдёҠпјҢжөҮдёҠз…ӨжІ№зғ§жҲҗзҒ°пјҢжү¬е…ҘжІідёӯгҖӮ

й’ұжҜ…зүәзүІеҗҺпјҢеҪ“ең°ж”ҝеәңдёәдәҶж°ёиҝңй“ӯи®°й’ұжҜ…пјҢзү№е°Ҷд»–зҡ„зүәзүІең°ж”№дёә“й’ұжҜ…д№Ў”гҖӮ

й’ұжҜ…зүәзүІеҗҺдёҚд№…пјҢи‘—еҗҚиҜ—дәәжҹідәҡеӯҗе…Ҳз”ҹдёәд»–йўҳиҜҚпјҡ“жҳҜдәәж°‘зҡ„ж–ҮеӯҰпјҢжҳҜж°‘ж—Ҹзҡ„зІҫиӢұпјҢд»ҺеўЁеҶҷзҡ„иЁҖиҫһдёӯпјҢиҫүжҳ зқҖиЎҖеҶҷзҡ„з”ҹе‘Ҫзҡ„зҒ«иҠұгҖӮ”

й»„е…ӢиҜҡе°ҶеҶӣдәҺ1949е№ҙ10жңҲйўҳиҜҚпјҢй«ҳеәҰиҜ„д»·й’ұжҜ…зҡ„дёҖз”ҹпјҡ“еЁҒжӯҰдёҚиғҪеұҲпјҢдёҙйҡҫдёҚиӢҹе…ҚпјҢжҳҜзңҹжӯЈзҡ„дәәж°‘иӢұйӣ„гҖӮ”

й’ұжҜ…д»ҺдәӢж–°й—»е·ҘдҪңиҷҪ然еҸӘжңүзҹӯзҹӯеҮ е№ҙпјҢдҪҶд»–зҡ„ж–°й—»зҗҶжғіе’Ңж–°й—»е®һи·өжҳӯзӨәжҲ‘们пјҡе…ҡзҡ„еӘ’дҪ“пјҢеҸӘжңүж·ұж·ұжүҺж №дәҺдәәж°‘д№ӢдёӯпјҢд»Һдәәж°‘дёӯжұІеҸ–е…»еҲҶе’ҢеҠӣйҮҸпјҢжүҚиғҪз„•еҸ‘еҮәејәеӨ§зҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣгҖҒеҪұе“ҚеҠӣе’Ңдј ж’ӯеҠӣгҖӮ

еІҒжңҲдјҡжҠҡе№ідјӨз—•пјҢеҚҙж°ёиҝңжҠ№дёҚеҺ»жғ…ж„ҹзҡ„е…ұйёЈгҖӮй“ӯи®°зғҲеЈ«пјҢдј жүҝдёҺејҳжү¬д»–们зҡ„йқ©е‘ҪзІҫзҘһпјҢжҳҜжҲ‘们жҜҸдёҖд»ЈдәәдёҚиғҪеҝҳеҚҙзҡ„еҺҶеҸІиҙЈд»»гҖӮ

ж–°й—»е·ҘдҪңжҳҜдёҖйЎ№е…үиҚЈиҖҢзҘһеңЈзҡ„иҒҢдёҡгҖӮйҖүжӢ©дәҶж–°й—»дәӢдёҡпјҢе°ұйҖүжӢ©дәҶдёҖз§ҚдҪҝе‘ҪпјҢйҖүжӢ©дәҶдёҖз§ҚеҘүзҢ®гҖӮдҪңдёәж–°ж—¶д»Јзҡ„ж–°й—»дәәпјҢжҲ‘们иҰҒи®°дҪҸй’ұжҜ…пјҢдёҚеҝҳеҺҶеҸІпјҢеҸ‘жү¬иҖҒдёҖиҫҲж–°й—»е·ҘдҪңиҖ…жңҚеҠЎеӨ§дј—гҖҒдёҚжҖ•зүәзүІзҡ„йқ©е‘ҪзІҫзҘһпјҢж—¶еҲ»й“ӯи®°д№ иҝ‘е№іжҖ»д№Ұи®°еҜ№ж–°й—»е·ҘдҪңиҖ…зҡ„ж®·ж®·жңҹи®ёпјҢдёҚеҝҳеҲқеҝғпјҢз Ҙз әеүҚиЎҢпјҢеңЁеӘ’дҪ“иһҚеҗҲзҡ„ж–°ж—¶д»ЈпјҢеҘӢеҠӣд№ҰеҶҷзқҖ“д»ҺеӨ§дј—дёӯжқҘпјҢеҲ°еӨ§дј—дёӯеҺ»”зҡ„еҙӯж–°зҜҮз« гҖӮ

(ж–Үз« йғЁеҲҶжқҗж–ҷжқҘжәҗгҖҠй’ұжҜ…зғҲеЈ«зәӘеҝөж–ҮйӣҶгҖӢ)