内容详情

2023年12月14日

一往情深 心系淮安

——纪念李一氓同志诞辰120周年

阅读数:4507

董树华

时任中共中央华中分局党委委员、宣传部长、苏皖边区政府主席李一氓,在淮安期间照片

1945年9月,中共中央华东分局、华东军区成立前夕,李一氓(右5)与陈毅(右1)、粟裕(右4)、叶挺(右6)等人合影。

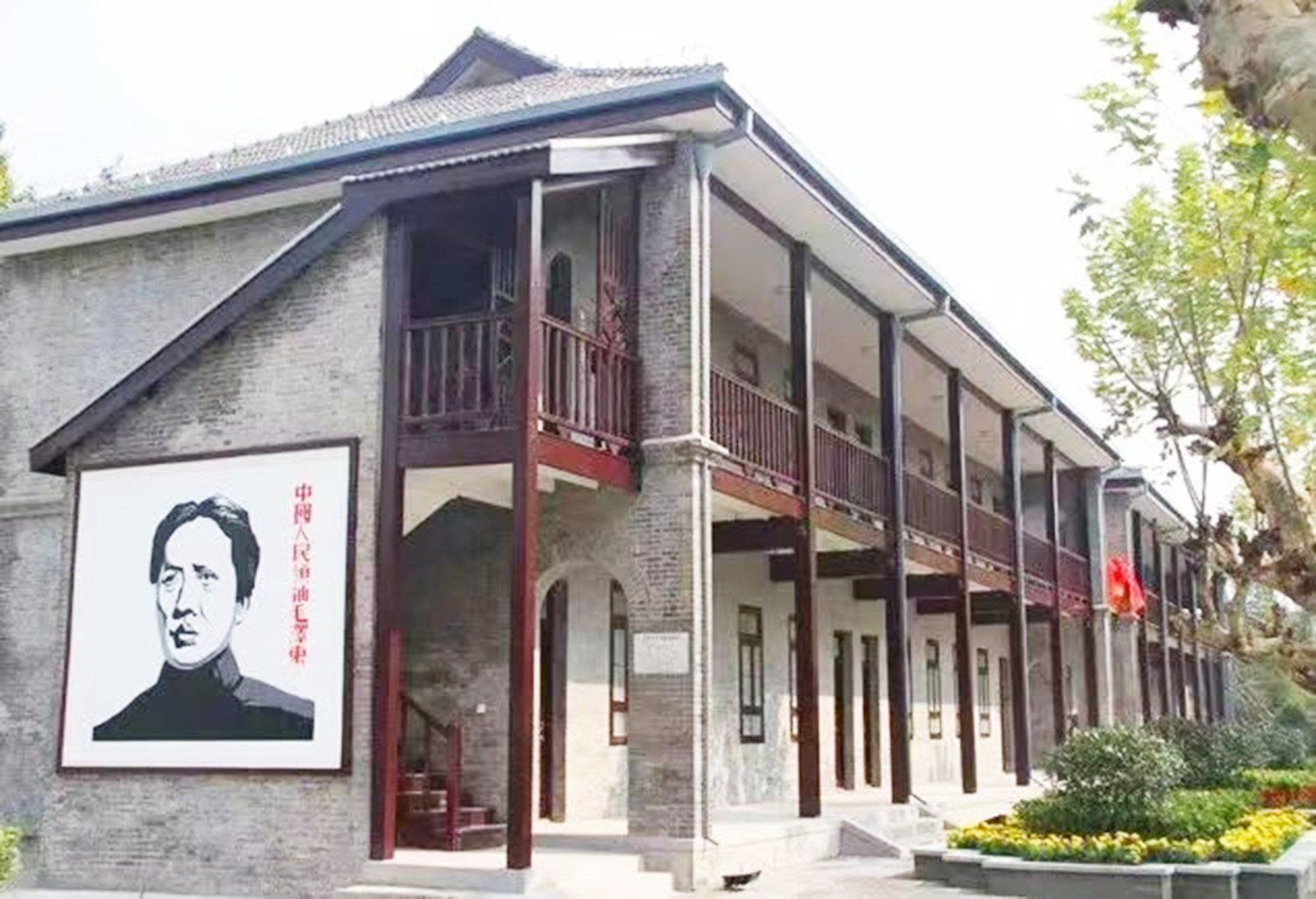

图为中共中央华中分局、华中军区旧址中楼外景。

李一氓(1903—1990),四川省彭县(今彭州市)人。1925年加入中国共产党。在国内革命战争时期,李一氓曾任国民革命军总政治部宣传部科长、南昌起义参谋团秘书长,后在中央特科工作。参加过长征,并先后任陕甘宁省委宣传部长、新四军秘书长。抗战胜利后,李一氓先后任淮海区、苏北区党委副书记、行署主任等职。

1945年10月25日,中共中央华中分局在淮安城成立,李一氓担任华中分局党委委员、宣传部长,并兼任苏皖边区政府主席,直至1947年11月10日,中共中央华中工委成立。在淮安期间,李一氓十分重视分管的文化教育、党校建设、新闻出版和卫生工作。今年是李一氓同志诞辰120周年,特撰文纪念。

一、李一氓任华中分局党委宣传部长

抗日战争胜利后,为了统一和加强华中地区党政军领导,经党中央、毛泽东主席批准,中共中央华中分局、华中军区在淮安城宣告成立,坐落在今淮安市淮安区东长街63号(周恩来红军中学南校区校园内)。该校于1933年10月建造,有二层中楼、东楼、小北楼以及大礼堂,作为华中分局、华中军区办公地址。

1945年11月26日,在淮安文庙召开苏皖豫各大解放区、各地方区以上干部会议,宜布中共中央华中分局委员会由邓子恢、张鼎丞、谭震林、曾山、粟裕、刘晓、陈丕显、管文蔚、张爱萍、吴芝圃、刘瑞龙、肖望东、方毅、黄岩、赵汇川、周骏鸣、吴仲超、钟期光、李一氓、李坚贞(女)、章蕴(女)共21人组成。由邓子恢、张鼎丞、谭震林、曾山、粟裕、刘晓6人为华中分局党委常委,邓子恢为书记、谭震林为副书记。

华中分局党委组织部长由曾山担任,宣传部长由李一氓担任,民运部部长由刘瑞龙担任,城工部部长由张登担任,联络部(情报部)部长由杨帆担任,社会部部长由谭震林兼任。

华中军区主要负责人有:司令员张鼎丞,副司令员粟裕、张爱萍,政委邓子恢,副政委兼政治部主任谭震林。华中野战军司令员为栗裕,政委谭震林。

二、李一氓兼任苏皖边区政府主席

为了更好地坚持、巩固、建设解放区,争取和平局面的尽快实现,华中分局决定统一行政机构,成立苏皖边区政府,它是党领导的新四军在苏中、苏北、淮南、淮北四大解放区创建的唯一民主联合政府。1945年11月1日在淮阴(今清江浦区淮海南路30号),正式成立苏皖边区民主政府,推选李一氓为主席,刘瑞龙、季方、韦悫、方毅为副主席,张鼎丞、粟裕、邓子恢、谭震林、曹获秋、张帐帆等27人为委员,政府内设厅、局、处16个部门。边区政府下辖8个行政区,73个县市(其中江苏省50个县市、安徽省20个县、河南省3个县),人口2500万,面积10.5万平方公里。区域东至黄海,南到长江,西及大别山,北达陇海铁路。

苏皖边区民主政府成立后,在不到一年的时间里,以发展生产,改善民生为宗旨,迅速恢复和发展了城市工业、乡村农业、交通邮电等,修复了桥梁279孔,公路2330公里,发放了大量贷款,创建了5所医院,创办了十几种报刊杂志,创立了华中建设大学、华中新闻专科学校和9所中专学校。这一系列的工作,对领导华中人民保卫民主权利,从事和平建设,发展工农业生产,繁荣地方经济,解决灾民扶贫困难和为夺取解放战争的胜利,打下了物质基础。

三、李一氓批准建立苏皖教育学院

李一氓十分重视教育工作,在当时苏皖边区政府财力非常困难的情况下,从1945年11月起,仅用一年多时间,全边区8个行政区,仅中等以上学校就创办了94所,包括1所建设大学,1所工专,2所军事学校,6所师范学校,一个医务学校,一所新闻专科学校,6所综合性干部学校,以及大部分的普通中学。

李一氓主席亲自批准在淮安建立苏皖教育学院,该院的前身为设在淮安城内的盐阜师范学校(前身为省立江苏省第九中学)。1945年10月,华中分局成立后,盐阜师范学校迁往板闸镇,将该校更名为苏皖教育学院。借用板闸的庙宇作为基本用房,搬进镇北观音庵,为院部所在地。学生分住三元宫、四施庵和附近群众家。实验学校沿用原板闸小学校舍,学生住伍佑帝君庙,幼儿园设在肃宗祠。但用房仍然不足,决定拆除板闸附近几座破旧公产新建校舍,拆除了漕运大关通元寺、篆香楼、一日庵、爱莲亭等建筑。新建了厨房、食堂(兼会堂和大教室)和两个教室,解决了学院的用房困难,学院占地达5000平方米。

1946年初的一天,李一氓视察苏皖教育学院,为学院亲笔题写了校名,亲手挂起了“苏皖教育学院”校牌。当地人民群众将淮善公场邢、文、常三公祠的祠产及600余亩善义堂土地、公产捐献给学院办学。

苏皖教育学院的办学方针是“干部教育第一”,主要是培养解放战争、土地改革和解放区的高中级教育行政干部,以及中等教育师资。高等教育主要是培养文教干部,实行全日制教学。学院内设中等教育和教育行政两系,分为师范班、艺术班和师训班。

1946年4月14日,苏皖教育学院并入华中建设大学,更名为“建设大学师范学院”。由建大副校长白桃任校长,陆维特任教务长,聘请汪达之(新安小学校长、新安旅行团顾问)任校长后未到任。至此,华中地区共建有大学和专科学校9所,中学77所,小学8688所。

四.在河下创办华中分局党校

1946年7月初,在宣传部长李一氓直接重视和关怀下,华中分局党校在河下镇及附近的三里庙创办,校部设在河下镇。由张鼎丞兼任校长,余立金任副校长,刘清扬任教育长。学员均来自新四军各旅、分区、团和各地地、县一级干部,学员总数达130多人,设立2个党支部,1支部设在河下镇,由王世仁担任支部书记;2支部设在三里庙,原为杜屏(调华野六纵任参谋长)后江坚继任支部书记。党校开学典礼,由李一氓亲自主持。1946年9月中下旬,由于国民党进犯两淮,党校为防止遭到敌人捣乱和破坏,华中分局党委决定华中分局党校解散。

五.创建新闻专科学校、复刊《新华日报》(华中版)

李一氓十分重视新闻和出版工作,为迎接全国解放,1946年初,新华社华中分社社长及《新华日报》(华中版)社长兼总编辑范长江,在板闸镇创建了“全国第一所革命的新闻专业学校”——华中新闻专科学校(简称“华中新专”),探索新闻人才培养的专业化之路,培养了如邵彤、高羽、田丹、高杨、徐中海、肖凡、孟还等一批人才。因革命形势发展迅速,国共北平谈判破裂后,解放大军进军江南,“华中新专”只办了两期,就提前结业随大军南下。

1945年12月9日《新华日报》(华中版),在淮阴创刊,作为华中分局机关报,始为对开2版,后扩大为4版。成立报社党报委员会和编辑委员会,由邓子恢、李一氓分别任书记、副书记,范长江任社长兼总编。1946年5月后由恽逸群接任社长及总编。12月10日,李一氓在接受《新华日报》(华中版)记者采访时说:“把苏皖解放区巩固起来,同时动员一切人民力量,反对反人民的内战,保卫和平,以求得边区的和平建设更加在经济上、文化上、政治上发展起来。”《新华日报》(华中版)曾于宿北战役和涟水战役后,合并到山东《大众日报》社。

随着淮海战役的节节胜利,淮阴、淮安城于1948年12月2日、9日先后解放,华中《新华日报》(华中版)又迁到淮安板闸镇,社长由中共中央华中工委宣传部长俞铭璜兼任,古老的板闸镇成了当时华中地区新闻中心。1949年1月3日,在板闸出版复刊后第一张《新华日报》(华中版)报纸,编辑部和无线电台设在镇上的杨家大楼上,经理部、发行科设在小南街,华中新华印刷厂设在三元宫。

在此期间,新安旅行团在老校长汪达之的亲自领导下,同时发起组织华中少年出版社,出版《华中少年》《儿童画报》等刊物,在全国发行,影响很大。

六、成立华中军区卫生部和后方医院

1945年10月29日,在淮安这块火热的土地上,华中军区卫生部在淮安西长街西侧,北起老西门大街南至小羔皮巷的天主堂巷内成立。李一氓亲自负责组织筹建,由新四军四师原卫生部部长齐仲桓任部长,新四军苏浙军区卫生部部长李振湘任副部长。并由李一氓亲自选址,同时组建华中军区第一个后方医院,院部及第一医疗队驻扎在河下湖心寺内(今淮安生物工程高等专科学校),时称湖心寺医院。院长陈海峰,政治部主任白书章。

徐海东将军出生入死,身经百战,曾9次负伤,身上有17处伤疤,时人称“中国之夏伯阳”。湖心寺医院建立后不久,党中央安排徐海东从安徽定远县转移湖心寺医院进行正规治疗,李一氓曾多次陪同华东军区首长张鼎承、邓子恢、谭震林等到医院看望。后考虑安全起见,李一氓又亲自将徐海东安排在河下西北新路村的居民家中疗养。

李一氓曾多次深入到医院,视察了解病员医治和康复情况,切实帮助院方解决医疗设备、药品短缺、医务人员严重不足等实际困难。1946年1月至6月,宋庆龄女士先后3次派国际友人奥地利的严斐德来淮安湖心寺医院实地考察,在宋庆龄基金会的帮助下,购买了美军在菲律宾马尼拉一所野战医院全套设备共1217箱,总重量达430吨,从马尼拉运到上海,突破国民党军队的重重封锁,辗转到湖心寺医院。

1946年8月13日,苏北国际和平医院在此挂牌,8月20日正式对外开放。当时也称“宋庆龄国际和平医院”,华中军区医学学校也同时在此成立。后因内战爆发,湖心寺医院实行战略转移而北撤。

1948年12月,华东野战军司令部决定以解放军六分区淮海医院为主体,将湖心寺医院改造成军队医院,服务于大军南下的渡江战役。1950年,华中野战军五院部分人员在扬州组建成解放军苏北军区医院。1951年9月3日,苏北军区医院从扬州北迁至淮安湖心寺医院。1952年7月8日,医院移交给苏北康复医院管理委员会,划归地方建制。1953年2月,更名为江苏省第十康复医院。1955年该院接收了第一、三、九康复医院,更名为江苏省第七康复医院。1956年3月,又更名为江苏省第二干部疗养院。1958年迁至淮阴县王营镇,改为江苏省淮阴专区人民医院,今为淮安市第一人民医院。

七、华中分局卫生所设在闻思寺

闻思寺为淮安名刹之一,始建于唐代末期,是河下八大寺之一,1946年10月,中共中央华中分局卫生所设在河下镇闻思寺内。时任华中分局党委委员兼民运部长、苏皖边区政府第一副主席刘瑞龙,就居住在闻思寺大雄宝殿里。李一氓从淮阴苏皖边区政府往返淮安华中分局之间,经常在卫生所与刘瑞龙研究边区政府重大事项。刘瑞龙的二女儿,前中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东,1945年11月就出生在闻思寺这个卫生所内。日本投降后,新四军浩浩荡荡地向东进发,刘瑞龙豪迈地给她取名“延东”,以纪念抗战胜利。

八、李一氓夫妇骨灰安撒淮安

1990年12月4日,李一氓同志溘然在北京逝世,享年87岁。1991年4月17日,中央与地方领导同志按他的生前遗愿,将他的骨灰撒在淮安大地。中顾委副秘书长黎虹、中联部副部长蒋光华、江苏省委副书记孙家正与其夫人王仪及其子女、生前好友等乘米格8型直升机,在他生前工作过的淮阴、淮安、涟水、泗阳上空盘绕了一圈,将骨灰安撒淮安大地。