内容详情

2024年12月12日

孙亚鸿:情系“两弹”试验 难忘马兰岁月

阅读数:853

徐怀庚

图为孙亚鸿同志

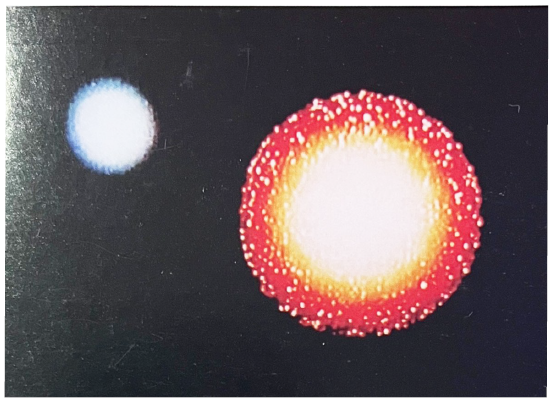

首次氢弹爆炸火球-两个太阳

今年10月16日,是中国自行制造的第一颗原子弹在新疆罗布泊爆炸成功60周年的日子。家住淮安区翡翠城小区的85岁的老军人孙亚鸿在戈壁滩战斗17年,曾多次参加中国原子弹、氢弹核试验。

秋日的午阳温韾恬静,透进宽大整洁的客厅,洒在孙老硬朗的身体、红润的面额上。孙老虽八十有五,但精神矍铄,气质儒雅,军人风采依旧,记忆力特好。他翻阅着一本本有关参加核试验的纪念画册,娓娓叙述着那难以忘怀的激情岁月。

在核基地战斗17年

孙老1939年10月1日生于淮安县流均建成村。1961年5月,在准安县中读完高中后,被保送到哈尔滨军事工程学院。在哈军工被分配在导弹工程系,担任班级副班长、班长,1965年6月,在哈军工光荣加入中国共产党,1966年7月至1982年5月,在8023部队研究所第二研究室工作,从事核武器试验工作17年。

中国核试验训练基地在马兰,试验场在罗布泊戈壁滩。原来没有“马兰”这个地名,1958年秋,我国核武器试验基地创始人之一张蕴钰将军带领一支部队来到这里,当时千里戈壁是“天上无飞鸟,地上不长草,千里无人烟,风吹石头跑”的地方,此地虽然渺无人烟,却有着美丽的马兰花,于是张蕴钰将军就将此地取名“马兰村”,后来人们干脆就称“马兰”。基地承担着我国原子弹、氢弹、导弹核武器的试验训练及科研测试任务。孙亚鸿在马兰基地研究所二室工作,该室主要负责不同核爆方式的光学方面的科研和测试任务。孙亚鸿任参谋,负责全室组织测试项目的组织工作。他参加了我国地面、地下、空中不同核试验测试。

上世纪七十年代末,为有效减少地面核试验对大气环境的影响,我国将核试验由地面试验转入地下试验。随着核试验方式的改变,孙亚鸿他们负责光学测量项目的方式也必须有新的研究。孙亚鸿在室主任孙瑞蕃的带领下,参加了我国首次地下核试验。现在孙老因受核辐射的影响,被评定为六级残疾军人。

我们在翻看有关画册时,有一张两个“太阳”的照片。孙亚鸿介绍,那是在1967年6月17日,我国首次氢弹核试验时高速摄影机拍摄到的两个“太阳”,一个是真太阳,另一个则是我国首次氢弹核爆炸的氢弹火球,这张照片是独一无二的。

令人难忘的马兰岁月

孙亚鸿告诉我,上世纪九十年代以前在中国地图上还找不着“马兰”地名,他们刚来时,这里一年四季大风不断,飞沙走石,扬尘遮天。冬季气温零下20多度,而其夏日地表温度又高达70度,自来就有“冬风如刀,夏风如烧”的比喻。干燥、温差大,是典型的“早穿棉袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”的天气。孙亚鸿他们那个时候在场区执行任务经常喝孔雀河里的咸水、苦水。肚子喝涨了,还是很口渴,泻肚子很普遍,拉出来大便全是黑色。罗布泊核试验场浩瀚无垠,风大沙多,刮得孙亚鸿他们时常睁不开眼,被狂风刮起的沙粒打在脸上很疼。住的帐篷常被夜间突刮的狂风掀翻,早上起来,人已睡在沙子中了。露天吃饭,一阵风吹来,碗里、盘子里,都是一层沙子,连锅里、盆里也是沙子。正如张爱萍将军在《我们战斗在戈壁滩上》诗中写的:

我们战斗在戈壁滩上,

不怕困难,

不畏强梁;

任凭天公多变幻,

哪管风暴沙石扬。

头顶烈日,

明月作营帐。

饥餐沙砾饭,

笑谈渴饮苦水浆。

孙亚鸿在部队服役21年,其中在马兰核试验基地战斗17年,参加过多次核试验。他把精力、智慧、热情都投入到核试验工作中,为我国“两弹”事业作出了贡献。孙老含情地说,在1968年9月执行任务时,他57岁的父亲孙吉相因病去世;在1971年1月执行任务时,他的32岁妻子马士玉因生小孩大出血抢救无效而离开人间,当时他大女儿孙正芳8岁、二女儿孙正芬6岁。他妻子在弥留之际拉着两个女儿的手,喊着孙亚鸿的名字,叮嘱女儿听奶奶的话,让他们的爸爸孙亚鸿安心在部队工作。而孙亚鸿在执行完任务后才回家,给刚出生的女儿起名叫孙离,意为和母亲离别之意。

马兰,是孙亚鸿和战友们非常难忘的地方。30多年时间里,马兰基地共进行了45次核试验,曾走出了“两弹”元勋程开甲和全军挂像英模林俊德等8位院士,29位科技将军。