内容详情

2025年08月14日

淮安古城的圩堡关城

阅读数:396

徐爱明

《宋史》中的淮安“五城”记载

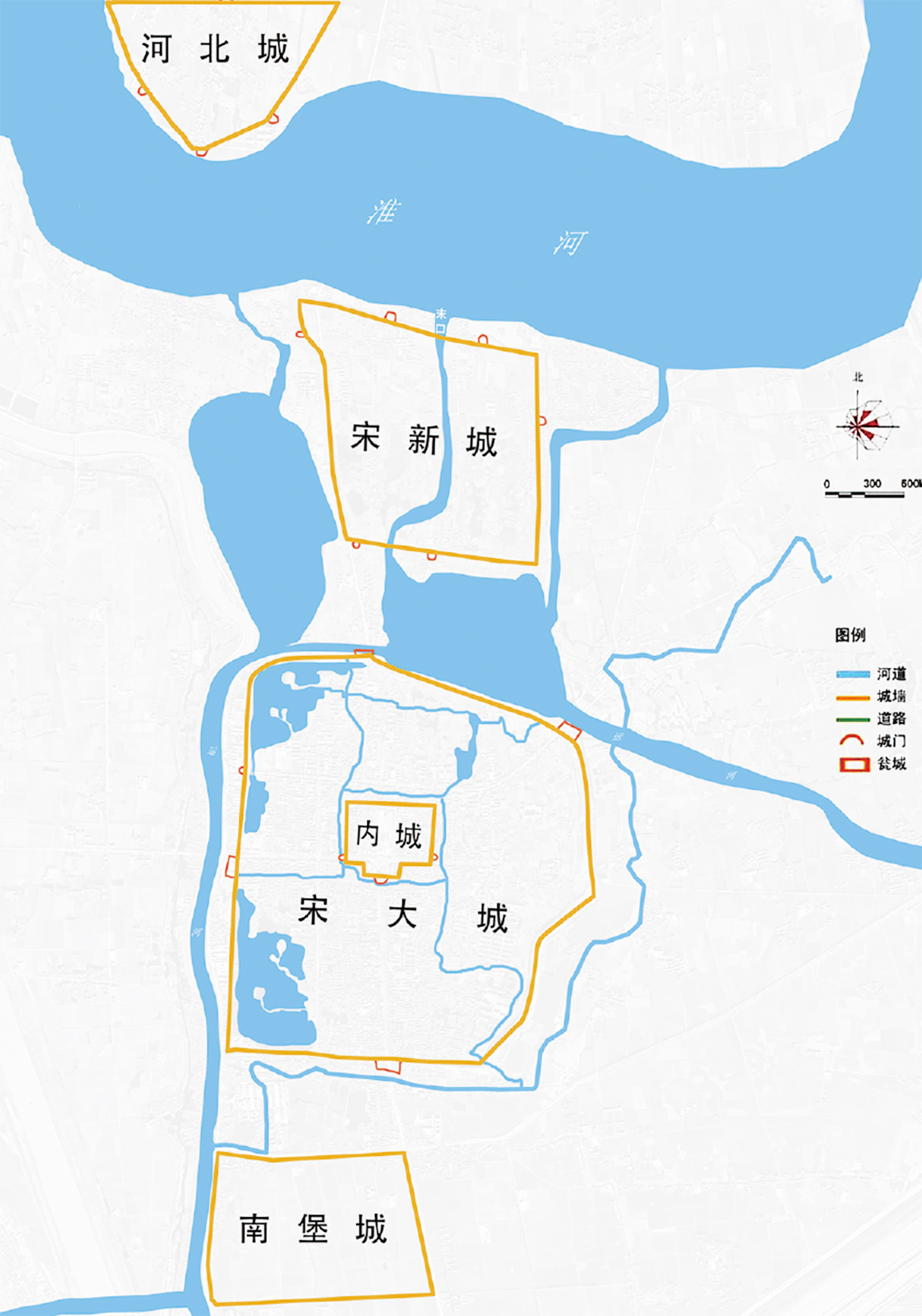

宋代淮安“五城”概念示意图

圩堡又作围堡、围寨,俗称圩子、围子,淮安地方志中记作“围寨”。所谓的圩堡就是用土筑起一道土墙,将一个乡镇或一个村庄围起来,派人巡守,外人进不来,起着保卫一方的作用。所以筑圩堡往往都是在发生战争、天下混乱时期的事情。

淮安的围寨之设在同治《重修山阳县志》有比较详细的记载。围寨是模仿古代的营堑(军营周围的防护沟)、坞壁(防御用的土堡)而形成的,其附郭者又是古代羊马城的遗制。往昔流寇扰乱,像飞鸟那样盗食粮食以便求得饱腹,横冲直撞,没有规律;奸人“乘势引诱,穷幽绝险,蚁动麋沸,罔不搜括,而民始无宁宇矣”。时间长了以后,田庐荡尽,人物寥落,即使城池亦不能保持独自完整。因此西汉赤眉之乱时,第五伦、樊弘等人建筑营堑用以自卫;而东晋的李矩、郭默这类人,他们则修缮坞壁,结为伙伴或团体,以捍卫边疆、边远之地;到了明代,流窜不定的叛乱者到处蔓延,陕西、河南一带的人并小村为大村,构筑堡垒抵御守卫,贼退则间出耕作,贼至则荷戈守城,多获保全。清朝嘉庆初,四川、湖北的白莲教教徒爆发武装反抗清政府的事件,骚扰四川、湖北、陕西、河南等数省,官军虽奔驰追赶,屡次击败教徒,但裹挟时间较长,紧跟着数年不得安宁。其后教民“凭险筑寨,坚壁清野”,叛乱者进无所掠,退无所据,才最终被消灭。可是围寨的设立,不单单是民众自卫的手段,亦是“辅军势、折贼锋”的措施,而且是与城郭内外互相配合、共为一体的方式和方法。

咸丰年间,捻军气势正旺。咸丰九年(1859)六月初,袁甲三来到淮安任漕运总督,建议于城外建立围寨,作为防备。他说:捻军将来,“筑圩方能堵御。河下人烟稠密,甲于他处,万一捻匪东窜,何以御之?”并云:“清江应筑圩守御,彼有河督,无庸我谋。城外地方则有藉诸君。”当时还派他的幕友徐云溪与河下人李元庚出城观察,大约是实地测量搞个预算。他们用一根20丈长的绳子作工具,从小坝起,西至泰山殿止,向北至盐河边止,向东至礼字坝新城西北隅止,由新城西北隅至广福桥过河,由三岔河至小坝止,绕了一个圈,进行丈量,预计筑圩二千丈有奇。并打算建圩门十座,包括过河水门三座。后来袁甲三又派张小圃观察、张汝梅州倅,与李元庚等再次实地考察。不久,袁甲三调走。当时人们习惯了持续相承的太平时光,惮于兴作而未实施。

咸丰十年(1860)二月初一日,捻军窜至板闸、河下,时城门已闭,坚不易入,即于河下焚烧杀戮,抢劫掳掠。据程秀峰记载,男女大小有册可稽,死逾千人。至于湖嘴之南北,白酒巷、花巷、杨天爵巷、估衣街、二帝阁东西,烧毁房屋不计其数。河下庙宇被烧毁不少,捻军将天兴观即三官殿各处窗槅堆积后殿中焚之。遂使丈六金身立时消毁。旁及文昌宫、斗姥楼二处,惨不可言。于是建筑围寨的风气兴起,淮安城周边纷纷兴筑围寨:一是筑于运河东堤,南起下一铺,北至北角楼的旧城西门外长围;一是起自新城东北角,转属城东的下关围;一是起自旧城南,环龙光阁,属之城东的南门围;依附于关厢而筑的,则有河下围、河北围,而制作修整,防守严密,则以河下围为最。

当时官府派官派兵四处防守,而且是按地段派专人负责的。河下片的防守是山阳县丞叶廷眷。咸丰十年闰三月就职,他一见河下惨景,连忙入城,痛哭坚持要在河下筑圩。淮安知府顾思尧同意了,并亲莅监工。当时一边筑圩,一边屡屡告警。人们怕再次被焚掠,踊跃参与工程。先用十几天筑好了基础,接着加高,到了秋天终于完工。建成功的河下圩,以天然的运河、西圩河、市河为濠,依濠筑圩。北面东起新城城根,西至西圩壕;西边南起运河边,北至市河边;南面从湖嘴古枚里起至泰山殿止;东边依托原三城和萧湖。周长八里有奇,高五尺。新筑成的河下圩只有五个门,运河堤边有其二,东南门在小坝,名曰“古枚里”,西南门在泰山殿附近,额以“重门管钥”。这两个圩门,是前署宿迁知县胡容本按照顾知府指示所筑,均有城门楼橹,上边还筑有圩垛。正西在八佛庵前,阙名,人们至今仍称之为“西圩门”;北圩门在程公桥上,人即以“程公桥圩门”名之;东北在礼字坝,名亦久佚。北面有六个水门:曰回澜洞、曰沙坝、曰殷家码头、曰花巷、曰药师庵、曰毛家渡。南面也有六个:曰小坝、曰湖嘴、曰上一铺、曰中街、曰三板桥、曰四板桥。这些现在基本上都找不到遗迹了,甚至连名字也无人知晓了。此外,还有炮台八座。新筑的圩子比预想的缩水了不少,周长由二千丈变为八里多。一里是150丈,合1200多丈。但扩大了范围,原来不包括在内的整个萧湖全部囊括其中。

圩子建成以后便立即显现效果。同治元年(1862)正月至四月,捻军又来,不能攻入圩内,只在圩外掠劫焚烧,圩内人民屹然不动。圩外附近居民很多搬到圩内住,也躲过了这一劫。这次前后有三个月之久,官民未受损失。同治七年(1868),赖文光到了淮安,也无法下手,经过下关、刘伶台而去。河下安然无恙,皆圩寨之功,正如古语所云“有备无患”。

河下是淮安的商埠,众商云集,十分繁荣。当年地处运河与淮河之间,是漕运要道,盐运津梁,地理位置极为重要,很久以前就有人建议在这里筑城。明朝嘉靖年间,倭寇闹得很厉害,淮北盐的集散中心河下,更是倭寇袭击和掳掠的目标。商人之子、国子监祭酒河下状元沈坤,积极组织状元兵抗倭,在竹巷建立御倭屯瞭所,和其他防卫设施。在当时御倭的形势下,修城、筑城是一种风气。南边扬州筑外城,宝应筑城,西边泗州修城,北边临清双筑外城。为了保卫居民和盐商们的利益,曾经准备在河下也筑一座城。郑若曾《筹海图编》卷之六《直隶事宜·江北诸郡》记载,闽县知县仇俊卿云:“淮郡西湖嘴,正人烟稠密处所,一遇寇至,搬移流离,況二城所容有限,欲将西湖嘴另筑一城。”可能在未得到官府正式认可之前,沈坤已经开始做了。但遭到淮安知府的反对,说沈坤“筑郛绝衢道自固”,阻绝交通,连淮安府通判经过也不让通行。通判回府以后,报告知府范槚,范大怒,马上命人将沈筑的“郛”推倒。案,郛就是外城,城外大廓,实即防御工事土圩子,大约就是沈坤已筑好部分圩子。后因官府认识分歧,加之“财力俱有未便”,才有联城之筑:“聊将夹城中间联筑为道,一自新城东南角楼起,抵旧城桃花营,一自新城西南角楼起,抵旧城北水关。”就这这么一耽搁,从嘉靖三十八年(1559)到咸丰十年(1860),整整耽搁了300年。

河下圩与一般的县城差不多大,与稍晚新筑成的清河县城差不多大。清江浦划给清河做县城,一直没有城池,咸丰十年焚烧得比河下还要厉害。光绪《清河县志》记载:“漕运总督吴棠始建于城运河南岸,凭河守险,是为清河新县城”,“经始于(同治)三年之春,至四年秋而工竣,计长1200余丈”,合4公里多。

淮安城外也普遍地修建围寨。城东十余里石塘筑有石塘围,城东四十余里的车桥筑有车桥围,城北二十里的席桥筑有丁家围,城北四十里的钦工筑有钦工围,城东北十余里的季桥筑有季家桥围。这些围寨的布局筹划、组织实施,常常逾年而后定。每当警报到达的时候,乡人们往往相继运载物资粮草、驱赶牲畜进入围寨以求确保自己的安全;而淮安郡城亦借以城外的附郭围寨为外卫,城池周边十里范围内的人畜、物资、粮食充足于城中,守城官兵、士民亦能够更加从容地修缮战守防备,人心也就会安定了。后来南北荡平,投戈日久,附郭之围或残缺不完,在乡镇者或犁而为田。

《续纂山阳县志》还补充记载了淮安建筑围寨的历史事实。咸丰年间,淮安城北20里建有朱家圩,城南60里建有南许家圩、北许家圩。光绪二十六年(1900),义和团运动爆发,淮安人心不安定,署知府许宝书因新、联城垣失修已久,难资保障,拨款筑土圩一道,绵亘八九里,作为淮安三城的外卫。后惟土质未能经久,皆倾圯残缺。

其实,淮安围寨(圩堡)的历史要更早,宋元时期就频繁出现。宋朝自靖康之变后,楚州民众依托当地多水等有利地形,自发组成山水寨,以此保护人身财产安全。山水寨的人员既有楚州地方乡绅土豪,也有广大劳苦大众,如卞宁的楚州岿北里水寨,“卞宁者,楚州五湖中捕鱼人也。初,宁聚集捕鱼人。后又聚强壮,仅有千余人,在湖中岿北里为寨”。卞宁的水寨最早即是由一群捕鱼人建立的,后来在此基础上又吸收了各阶层强壮之人后,使得自己的水寨发展壮大,达到千余人。宋金战争期间,山水寨民兵为防御楚州做出了重要的贡献,他们配合南宋正规军,保卫并收复被金军占领的楚州以及其他失地,如:建炎四年(1130)赵立防守楚州之时,便与宿迁水寨首领赵琼相互配合,联合击溃金军;隆兴二年(1164),高邮军水寨严宁则配合官兵收复了楚州以及宝应县,并且还活捉了金军将领,可谓大获全胜。除了配合官军之外,山水寨民兵也可以独自参与战斗,并取得胜利,如:建炎四年参与楚州保卫战的赵琼,即率领水寨民兵二百余人,趁着夜色偷袭淮阴清河口的金军运输船队,并且收获颇丰;同年,另一支山水寨在统领郭昇的指挥下,以一千余人收复了涟水军城,取得了不小的胜利。

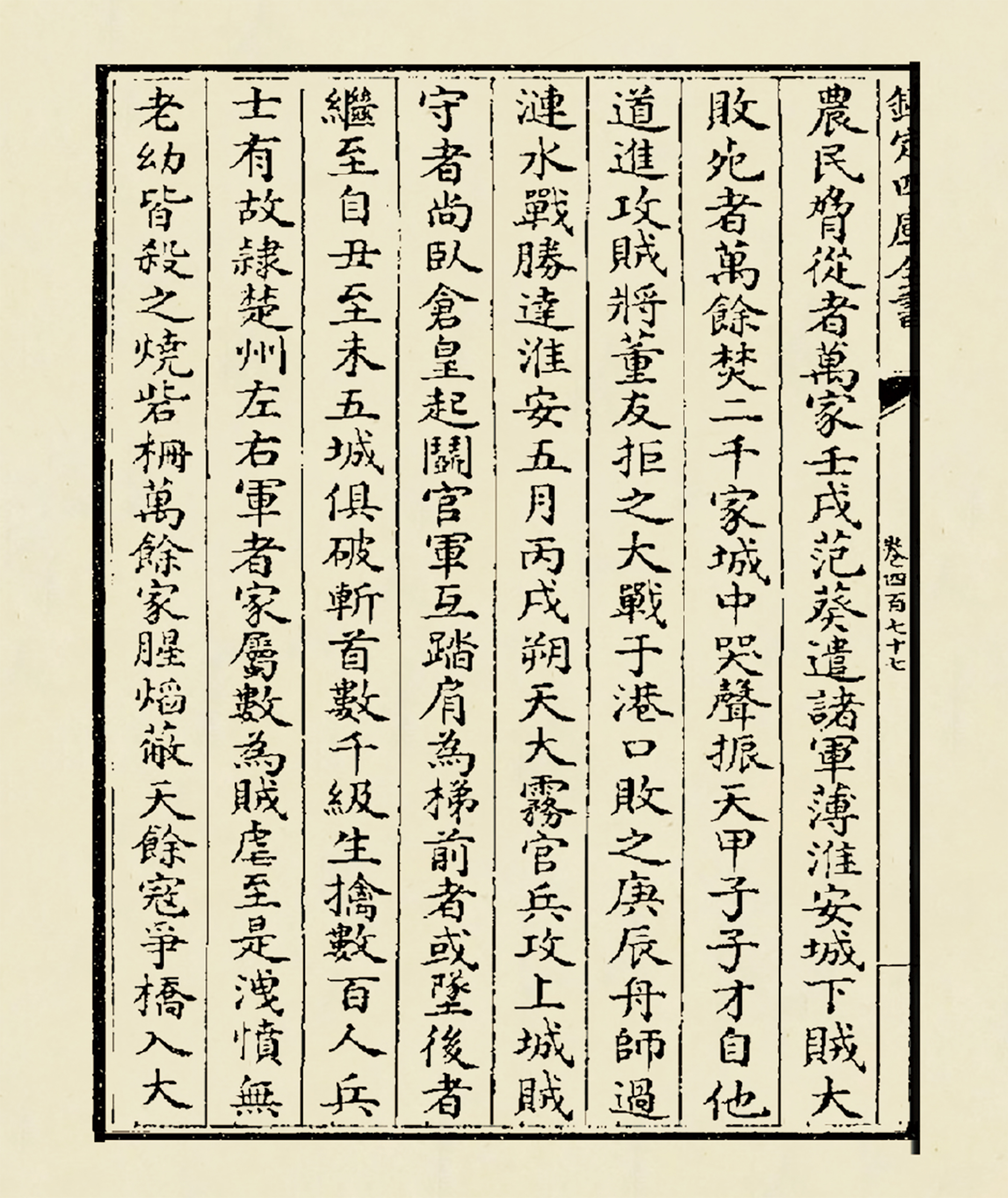

《宋史·叛臣下·李全》在记述平定李全之乱时记载道:宋绍定四年(1231)五月,赵范、赵葵率领步骑十万大军直逼淮安,杀死贼兵万计,焚毁二千余户,城中哭声震天。淮安的五座城全被攻破,斩首贼兵数千,烧毁砦栅万余家。这时淮北贼兵来支援,舟师又予以剿击,烧其水栅,平夷五城的余址,贼兵开始害怕。其中提到“淮安五城俱破”和“夷五城余址”,而吴玉搢在乾隆《山阳志遗》中叙述“李全乱淮本末”时,在“五城尽破”后夹注曰“五城不知何指”。近来有研究者认为,“五城”可能是指旧城(大城)、内城(子城)、新城、南堡城(即明清时期的南锁关)、河北城(三角城)。这个观点目前来说,只能说是猜测的结果,但“五城”中除旧城、新城外,南堡城当是围寨(圩堡)应当说是毋庸置疑的。“南(城)堡”在《元史·伯颜传》中也有记载:至元十一年(即南宋咸淳十年,1274)丞相伯颜领兵伐宋,调淮东都元帅孛鲁欢、副元帅阿里伯,带领着自己的部队溯淮而进。九月戊寅日,元军在淮安城下会师,伯颜派遣新近归附的官员孙嗣武敲着城门大声呼喊,又用箭把书信射进城里,劝谕守城将领投降,都不回答。庚辰日,招讨使别吉里迷失在北城西门列阵,伯颜和孛鲁欢、阿里伯亲自来到南城堡,指挥诸将长驱直入登上城墙,攻克了南城堡,宋朝败兵想逃奔进大城,元军追击到城门,杀死了数百人,于是平定了南城堡。同治《重修山阳县志》卷二十一“杂记二”有所记述。可见“南堡城”就是“南城堡”,也即明清时期的南锁关,是淮安城南的重要关卡,亦为淮安城的“五关”之一。